こんにちは!kikoriです。北海道・道東で趣味のガーデニングを楽しんでいます。今回は「冬季の室内でも何かしたい!」から「ラベンダーを種から育てる」に挑戦したときの記録をお届けします!

こんにちは!kikoriです。北海道・道東で趣味のガーデニングを楽しんでいます。今回は「冬季の室内でも何かしたい!」から「ラベンダーを種から育てる」に挑戦したときの記録をお届けします!種まきの準備

3月末の定植を目指して計画スタート!1月7日に種まきしました。

- ラベンダーの種:「ハイデコート・ブルー」を使用。寒冷地でも安定した生育が期待できます。

- 種まき用土:雑菌の混入を避けるため、新品の専用土(5L袋:約600円)を選択。

- セルトレイ:25マスのトレイを使用。必要に応じて追加できるように準備。

- その他道具:底面給水トレー、霧吹き、爪楊枝、ピンセット、プラスチックレンゲ、空き容器など。

種まきの手順

1. 土の準備2. 種をまく

3. 設置場所

4. 種まき後の管理

土の準備

まずは、セルトレイに種まき用土を入れ、底面給水トレーに置いて下から水を吸わせます。この作業がとても重要で、上から直接水をかけると土が浮いてこぼれてしまうため、底面給水を利用しました。用土がしっかりと湿るまで、丸1日待つことに。

土がしっかり湿ったところで、ごく軽く指で押さえながら土を落ち着かせました。隙間が多いと種が沈んでしまい、発芽に影響が出るかもしれないので慎重に調整しました。

種をまく

ラベンダーの種はとても小さいため、まず、空き容器に取り出し、爪楊枝の先を濡らして1粒ずつセルトレイに移動しました。

種は全部で45粒あり、セルトレイの30個のマスに2粒ずつ配置するところも作りました。ラベンダーは好光性種子なので、土は被せず、霧吹きで軽く水をかけて仕上げました。

設置場所

底面給水トレーは大きいので、水受け用トレーに入れ替えて、南側の窓辺に移動しました。

我が家には猫ちゃんが2匹いるため、いたずら防止等のためビニール温室で管理しています。猫ちゃんズが寝ている昼間は温室の前面の開閉式カバーは開けてあります。猫ちゃんズの活動が活発になる夜だけ閉めてあります。

ガラス越しの日当たりの良い場所です。カーテンは全開です。天気の良い日の日中は暖房いらずの暖かい部屋です。1日を通して20℃くらいに設定しています。

種まき後の管理

- 種まき後は、水分が多すぎると種が腐る可能性がありますが、発芽までは乾かさないよう注意しなければいけないので、底面給水はやめて霧吹きに切り替えます。

- 霧吹きなら、必要以上に土が湿りすぎることもなく、発芽までしっかりと水分を保てます。

- とにかくべちゃべちゃにならないように、なおかつ発芽までの水分が保てれば良いです。

発芽まで15日~20日と記載されています。発芽率は50%と記載されていますが、一体、何%発芽するのでしょうか~。未知ですね~。あとは発芽を待つのみ~。ワクワク♪

種まきから6日目:発根

1月13日にいくつか発根していました!種まきから6日目です。嬉しい~♪♪♪発根は、もう少し先かと思っていましたが、案外早かったです。いくつか写真を撮ったので紹介しますね。

📸用土に降りた根

📸根を下ろし始めた種

📸可愛らしい根毛

こんな感じで種まきから6日で、とりあえずいくつかは発根しました!

種をまいて最初の3日程は、発根するまで種が乾かないように霧吹きで水やりしました。発根した時点で用土は結構湿っていたので、現時点では霧吹きでの水やりは控えています。

種まきから7日目:発芽

1月14日。続々と発芽してきました!前日に発根を確認したばかりだったので、こんなに早く芽が出てきてちょっとビックリしました。写真で紹介しますね。

📸種の殻が外れた新芽

📸殻をつけたままの新芽

📸力強さを感じる丈夫な芽

種まきから7日目までに、ザっと目視で発根・発芽を確認できたのは25粒です。ザっと見ただけなので正確じゃないけど、発芽と発根の合計です。種は45粒まきました。

え!発芽率55%( ゚Д゚)?

パッケージには発芽率は50%と記載されていたので、ちょっと嬉しい♪でも、発根・発芽した種が、これからどうなるかまだ分からないので、まだ何とも言えませんね。ぬか喜びしないようにしよう(笑)。

発芽までの日数は15日~20日となっているので、もうしばらく様子を見てみます。現時点で用土はまだ十分湿っているので、霧吹きでの水やりは再開していません。

種まきから9日目:双葉

双葉がひらいてきました♪

📸ラベンダーの双葉

9日目の時点では、全部で27個の発芽が確認できました!発芽率は60%ということになります。50%を下回るだろうと思っていたので、かなり嬉しい(≧▽≦)

この先、どうなるか分かりませんが、とりあえず、発芽率は思ったより悪くないみたい。

📸ラベンダー特有の毛が見える双葉

こんな小さな新芽でも、ちゃんと毛が生えてるんですね~。面白いです。(* ´艸`)

ラベンダー特有の毛(トリコーム)は、乾燥から保護したり、強すぎる紫外線から守ったり、害虫や草食動物の忌避効果を発揮したり、精油を蓄積する役割があります。この小さな新芽にも、その力強さがしっかりと感じられますね!いや面白い!あっぱれだ!

ここまで順調で、用土は今も湿った状態です。そのため、霧吹きでの水やりは再開していません。引き続き、湿度を確認しながら成長を見守ります。

種まきから14日目:ほとんど発芽

種まきから14日が経ちました。45粒の種をまいて、2週間でなんと、42個も発芽していました!発芽率93%\(^_^)/

パッケージの発芽率50%とは・・・???

とにかくほとんど発芽したことになりますね(*^^)v

種まきから20日目:本葉

本葉も出始めて、順調なようです。

📸ラベンダーの本葉

わ~♪可愛い♪

間引きはしていませんが、セルトレイの1マスに芽が3つ出ているところがあったので、1つ抜いて空いているところに移植しました。たぶん、種をまくときに間違えて3つ入れてしまったのでしょう(;’∀’)

今後は徐々に用土が乾いてくるので、乾き具合を見ながら、ぼちぼち霧吹きでの水やりを再開しようと思います。

ちなみに、このあと、ナメクジがいたようで、新芽を食べられてしまい、追加で種まきしています(苦笑)。たぶん、セルトレイ周辺に置いている鉢植えに潜んでた(笑)。

種まきから30日目:液肥

2月7日。種まきから1ヵ月が経過しました!

20日前後で本葉が出て以降、10日経ちましたが、次の本葉が展開してきません(´・ω・`)

📸種まきから1ヵ月後のラベンダー

📸本葉が出かかっているラベンダー

ラベンダーはもともと成長が遅い植物です。最初の本葉が出てから次の本葉が出るまでは、およそ10日~3週間かかるとされています。

成長が遅い種類の植物は、一般的に肥料を多く必要としていないので、肥料を過剰に与えると、光を求めて徒長しやすくなり、かえって健全な成長を妨げる可能性がありますが、種まき用土には養分が一切含まれていないため、生育を促すために、一度液肥を与えて様子を見ることにしました。

📸最初の液体肥料

液肥は3倍に薄めたものを水やり代わりに与えました。霧吹きではなく、細いジョウロで。苗に液体が当たると肥料焼けや水滴の重みで倒れてしまうので、土に注ぎました。

種まきから37日目:次の本葉

2月13日。薄めた液肥を与えて1週間後、本葉が4枚になっています!

📸液肥から1週間後の成長

液体肥料には速効性がありますが、1週間後に新しい本葉が展開したということは、液肥の直接的な影響とは言えないかもしれません。とはいえ、養分が不足しがちな種まき用土では、液肥が間接的に成長を助けた可能性もあります。

何より、大きな問題もなく、ここまで順調に育っているので良しとします。

種まきから41日目:ポリポットへ

1. 苗の様子2. 準備するもの

3. 用土をブレンドする

4. 移植作業

5. 移植後の管理

苗の様子

本葉が4枚になってから4日後には、本葉が6枚くらいになっている苗がありました!

📸ラベンダーらしい姿に成長

すっかりラベンダーらしくなってきました♪ とっても可愛らしいです。

本葉が4枚になるまでは、成長がゆっくりでした。でも、本葉がそろってからは、一気に次の葉が展開し始めています。液肥はあれから与えず、水やりだけですが、乾いたらやる、乾いたらやる。というメリハリはつけていました。

そろそろポリポットに移植していきます!

準備するもの

- ポリポット(6㎝)

- 水受けトレイ

- 培養土:室内用のカビが発生しにくいもの・草花用培養土

- プラレンゲ、木製スプーン

- レジ袋

ポリポットは9㎝の方がゆとりがありますが、場所を取るため6㎝に。ラベンダーは成長がゆっくりなので特に問題はないでしょう。水受けトレイはインターネットで1個300円くらいで買いましたが、100円ショップのでも何でも良いと思います。

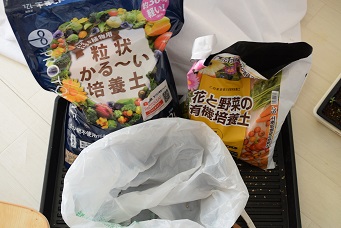

用土をブレンドする

📸ブレンドする培養土は2種類

室内用のカビが発生しにくい培養土と、屋外用の草花培養土を3:1くらいの割合でブレンドして使います。室内用の培養土だけだと、水はけが良すぎて小さなポットでの育苗は、アッと言う間に乾いてしまうので、ブレンドしています。レジ袋を使ってブレンドしました。

📸ブレンドした培養土

ブレンドした土をプラレンゲを使ってポリポットに入れていきます。

移植作業

📸セルトレイからポリポットへ

木製スプーンを使うことで、苗や根を傷めにくくなります。金属を嫌う植物もいるので、念のため木製を選びました。(コニファーなどは特に影響を受けやすいとされています。)

📸ウォータースペースの確保

移植後はブレンドした土を足し、指で軽く押さえて苗がぐらつかないように整え、たっぷり水を与えました。

📸ポリポットへの移植完了!

作業中、ラベンダーの良い香りがふわっと広がり、とても癒されました♪ こんなに小さくても、すでにしっかりと香るんですね!

移植後の管理

種まき後から、これまで液体肥料を与えたのはまだ1度だけです。ラベンダーはもともと肥料を多く必要としない植物なので、ここまで順調に育っていることを考えると、しばらくは培養土に含まれる元肥だけで十分育ちそうです。

今後は「土が乾いたら水やり」を繰り返しながら、成長を見守りたいと思います。

📸トレーに並べたラベンダーの苗たち

種まきから48日目:超順調

2月24日。ポット上げしてからまだ5日目ですが、すごく調子が良いです!培養土のバランスが合っていたのか、ぐんぐん成長しています。

📸ラベンダーらしい姿へ

上の写真の苗は、本葉の数も多いし、草姿も整っていて、とてもカッコ良く成長しています(`・ω・´)シャキーン

ラベンダーは乾燥に強く、多湿に弱いので、用土がしっかり乾いてから、たっぷり水やりするようにしています。液体肥料は以前1度与えただけで、今のところ追加していませんが、順調に成長中です。

種まきから56日目:さらに成長が進む

3月3日。全体的にだいぶ育ってきました~♪

📸順調に成長中の苗たち

思ったより成長が早いですね!

📸立派に育った苗

枝分かれして次々と新しい茎が伸びてきています。かなり良い感じです(*^^)v

種まきから70日目:順化開始

3月17日。順化を開始しました。外にはまだ雪が残っていますが、天気の良い日の日中は屋外に出し、夜間は玄関フード内に設置したビニール温室に移動させています。

下の写真は室内から撮ったので逆光で写りが良くありませんが、大きい苗だけ先に順化を始めました。小さい苗は10個ほどあり、そちらはもう少し成長してから順化を開始する予定です。

📸順化を開始する苗たち

📸草丈がコンパクトで葉が細い苗

📸草丈が高く葉が丸い苗

📸夜間の管理

ポットを触ると、ラベンダーの良い香りがして癒されます~(´꒳`)

種まきから77日目

順化を始めて1週間が経ちましたが、この間ずっと天気が悪く、日光に当てられたのは1回だけでした。

それでも、玄関フード内のビニール温室は寒いため、植物たちは急に成長することなく、暖かくなるのをじっと待っているように見えます。

📸少しずつ順化を進める

種まきから89日目:定植

4月5日。種まきから89日目。最低気温は0℃前後、最高気温は10℃前後になりました。

📸定植のタイミング到来!

室内でぬくぬく育った苗たちも、ついに外に出しっぱなしでOKな時期になりました!

というわけで、ぼちぼち定植していきます!うれしい(≧▽≦)♪

📸昨年の苗と比べると…

とりあえず、洗濯物干しエリアの空きスペースに植えました。ここは、ブロックの壁があるので、午前中だけ日が当たる場所(半日陰)です。昨年、買った苗の隣にも植えましたが、だいぶちっちゃー(;’∀’)

それでも、目標だった3月末の定植にほぼ近いタイミングで植え付けができたので、種まきの時期としては問題なかったのではないかと思います。

早く大きくなあ~れ♪

その後:成長と開花

📸丸太花壇のラベンダー

丸太花壇に植えたラベンダーは、まだ小さい状態です。ここには順化が遅くなった苗たち(追加の種まき組)を植えています。一日中日当たりの良い南側の庭なので、これからの成長に期待!

今のところ、成長スピードはゆっくりですが、一つだけ特に大きく育っている苗もあります。これからの変化が楽しみですね♪

📸7月7日撮影のラベンダー

📸8月中旬:夏の成長が本格化!

8月中旬。だいぶ育ってきました!大きかった株はもちろん、小さかった株も夏には育成旺盛になって、グングン伸びてきました。大きかった株には、紫色の花も付き始めました!

📸9月のラベンダー、見違えるほど成長!

9月。もう立派な株に成長しています。7月下旬から8月中旬にかけて、かなりのスピードで大きくなったなあという感じです。これなら、思っていたよりもラベンダー畑が完成するのが早そうです(*^^)v

📸茂るラベンダー、元気いっぱい!

📸半日陰でも、しっかり成長!

洗濯物干しエリアの空きスペース(半日陰)に植えていた苗も、すっかり大きくなりました。丸太花壇に植えた苗と比べると小さく、花も咲きませんでしたが、徒長することもなく、しっかりとした姿で成長しています。

日当たりが限られる環境でも、健康的な株に育ったのでひと安心(*^^)v

ここまでくれば、今回の種まきは成功と言って良さそうです! 🎉

ラベンダー種まきの発見:北海道ならではの育てやすさ

「ラベンダーを種から育てるのは難しい」と言われることが多いですが、北海道で育ててみると、「思ったより難易度は低い」と感じました!

一般的に出回っている情報の多くは本州の環境を基準にしています。本州では高温多湿の影響で発芽後のラベンダーの管理が難しいのに対し、北海道では湿度が低く、発芽率も高く、ラベンダーがスムーズに成長しやすい環境が整っています。

考えてみれば、北海道は、ラベンダーの原産地(地中海沿岸)の気候に近いので、育てやすいのも納得ですね(^_-)-☆

管理人は本州出身なので、つい本州基準の管理方法を無意識に意識してしまうこともありますが、「北海道のようにラベンダー栽培に適した地域では、種から育てるのは意外と簡単な部類に入る」と感じました!

ラベンダーを種から上手に育てるポイント(kikori流)

ラベンダーを種から育ててみて、管理人が気をつけたポイントや気づいたことをまとめました!

品種によって違いがあるかもしれませんが、今回は「ハイデコート・ブルー」を使用した感想になります。

「ハイデコート・ブルー」は発芽さえすれば、その後の管理は比較的楽!です。

ラベンダーの種まきや育苗がうまくいかない方は、ぜひ以下のポイントを参考にしてみてください(^_-)-☆

育苗中に気を付けるポイント

✅ ① 地域に合った品種を選ぶ

✅ ② 新品の種まき専用用土を使う

✅ ③ 土は被せない(好光性種子のため)

✅ ④ 発芽まで乾かさず、でもベチャベチャにしすぎない

→ しっかり底面給水後、トレイの水は捨てて、3日目までは毎日霧吹き

✅ ⑤ 発芽後は、用土が乾き気味になったら霧吹き

→ 発芽していない場所には毎日霧吹き

✅ ⑥ ポット上げ直後は、たっぷり水やり

✅ ⑦ 定植まで基本的に追肥は不要(培養土の肥料のみでOK)

✅ ⑧ 水やりは用土が乾いてからたっぷりと!メリハリが大切

✅ ⑨ 室内育苗中は特にできるだけ日当たりの良い場所で管理する

✅ ⑩ 室内での種まきが管理しやすい(目が届きやすく、調整しやすい)

基本を大切にしましょ♪(^_-)-☆

👉 種まきの基本については、「種まきの基本|植物を増やすシンプルな方法」で詳しく解説しています。

ちなみに、管理人の場合は、室内の日当たりがちょうど良かったため、1月の種まきがうまくいきました。

この時期に種まきをする場合は、前年の1月~2月に、室内のどの場所に日が当たるかを確認しておくと良さそうです。太陽の高さが変わるため、日当たりの変化も含めて細かくチェックしておくと、より管理しやすくなると思います。

一方で、3月以降に屋外で種まきしても、夏の成長には十分間に合うと感じました♪

👉 種から育てる多年草は、「北海道で種から育てる多年草・宿根草」にまとめています。

👉 ラベンダーのように日向で育つ植物は、 「北海道の日向で育つ多年草・宿根草まとめ」で紹介しています。

👉 北海道で育てやすい植物は「多年草・宿根草」のカテゴリーで紹介しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48517442.36ad1338.48517443.b77989c1/?me_id=1332136&item_id=10000498&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstyle1187%2Fcabinet%2Ftane%2Ftane-097_001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)