現代に生きる私たちにとって「花」は、あまりにも当たり前の存在ですが、地球の歴史においては、ごく最近になって初めて登場したものです。今回は、コケやシダ、裸子植物だけが存在していた時代から、初めて花を咲かせた被子植物が現れるまでの進化の道筋と、それが人間の想像力や文化に与えてきた影響について探っていきます。

現代に生きる私たちにとって「花」は、あまりにも当たり前の存在ですが、地球の歴史においては、ごく最近になって初めて登場したものです。今回は、コケやシダ、裸子植物だけが存在していた時代から、初めて花を咲かせた被子植物が現れるまでの進化の道筋と、それが人間の想像力や文化に与えてきた影響について探っていきます。最初の花|どこでどのように咲いたのか

この地球上で、いちばん最初に花を咲かせた植物は──。

そう聞くと、誰もが一度は見たことのある花を思い浮かべるかもしれません。けれど、実際に咲いた“最初の花”の姿は、私たちの想像をはるかに超える、ずっと静かで地味な光景だったようです。

現在、最古の被子植物とされているのは、中国で見つかった「アルカエフルクトゥス(Archaefructus)」や、スペインの「モンセキア・ヴィダリイ(Montsechia vidalii)」など、現在では絶滅していますが、化石として発見された被子植物です。

これらの植物は、およそ1億2500万〜1億3000万年前、恐竜がまだ生きていた白亜紀前期の地球に存在していました。

その姿には、いわゆる「花らしさ」はありません。花びらやがくは見当たらず、雄しべや雌しべの原型だけがむき出しになったような、非常に素朴な構造です。

それでも、これらは確かに“花を咲かせた植物”と見なされています。種子を包み、受粉の役割を果たすための最小限の仕組み。それが、花という構造の始まりだったのです。

一億年前から存在し続ける|原始の花の系統

「アルカエフルクトゥス」や、「モンセキア」は、既に絶滅していますが、一方で、被子植物の中で最も古い系統(最初期系統に属する現存種)とされる種類が、現代にも生き残っています。

その代表が、ニューカレドニア(南太平洋のフランス領土でオーストラリアの東)に自生する「アンボレラ・トリコポダ(Amborella trichopoda)」です。

アンボレラは、最古の被子植物そのものではなく、最古の被子植物に最も近い現生の仲間で、その遺伝的特徴は、およそ1億3000万年前の被子植物に近いとされています。

見た目にはそれほど目立たない常緑低木(高さ1〜3m程度)ですが、花は小さく、花弁もがくも明確には分かれていません。

左:雄株の花/右:雌株の花

雄花と雌花は別株に咲き、いずれも雄しべまたは雌しべにあたる部分だけで構成されたような、非常に単純で素朴な構造をしています。

こうした姿は、1億年以上前に最初に花を咲かせた植物の姿を間接的に伝えてくれる“生きた手がかり”とも言える存在です。

アンボレラは、学術的に今も注目されており、研究者たちはこの植物を通じて、花という構造がどのようにして進化してきたのか、その原点に迫ろうとしています。

被子植物がもたらした生態系の革命|花の登場

被子植物が登場する以前、陸上にはコケ植物(蘚苔類)をはじめ、シダ植物や裸子植物などが生育していました。

コケやシダは胞子で繁殖し、繁殖には風や水の助けが欠かせませんでした。

一方、裸子植物は花を咲かせる構造こそ持たなかったものの、雄器官がつくる花粉が風で雌器官の胚珠に届き、受精して種子をつくる仕組みを備えており、その種子は果実に包まれず、むきだしの状態でした。

この時代の植物はいずれもまだ花を持たず、コケ・シダは胞子、裸子植物は花粉と胚珠によって、それぞれ繁殖を行っていたのです。

・コケ植物:オルドビス紀(約4億8500万年前)〜現在

・シダ植物:デボン紀(約4億年前)〜現在

・裸子植物:ペルム紀(約2.9億年前)〜現在

ところが、白亜紀前期(約1億2500万〜1億3000万年前)、恐竜が栄えていた時代に被子植物が登場すると、植物の繁殖戦略は大きく変化します。

登場したばかりの被子植物の花は、地味で、現在のバラやユリのように派手で目立ったものではありませんでした。花びらや香りもなく、昆虫を引き寄せる工夫がほとんどなかったのです。

そのため、受粉は昆虫ではなく主に風によって花粉を運ぶ「風媒」が主体だったと考えられています。

初期の甲虫類(鞘翅目)[※現在のカブトムシやテントウムシの仲間などにあたる]などの小型昆虫が花粉を運んでいた可能性もありましたが、受粉の中心的な仕組みではなかったとみられます。

その後、昆虫による受粉をより効率的かつ確実にするため、「目立って虫を引き寄せるための派手な花」へと徐々に進化しました。

さらに、訪れた昆虫に報酬として蜜を与える仕組みも発達し、昆虫は蜜を求めて花を訪れ、その際に花粉を運ぶようになりました。

こうして、昆虫などの生き物に花粉を運ばせる「虫媒花」の仕組みが確立したのです。

この進化によって受粉は格段に効率的かつ確実になり、被子植物は急速に分布を広げ、多様化が爆発的に進みました。

また、被子植物は果実をつくることで、タネの散布にも新たな展開をもたらしました。果実は動物に食べられることで、糞を通じて遠くへ運ばれる「糞散布」、すなわち「動物散布(Zoochory)」を可能にし、より広範囲への定着を実現したのです。

このように、花の登場は、被子植物の爆発的な進化と拡散を支えただけでなく、それに依存する昆虫類や動物たちとの共進化を促しました。生態系全体を多様化させる、一大転換点だったといえるでしょう。

この生態系の転換はやがて、人類の歴史における神話や宗教といった精神文化から、農業や園芸といった生活文化に至るまで、広く人類と自然に影響を与えていくことになります。

花に託した意味と想像力|ホモ属と古代の人々

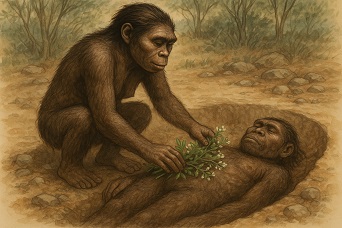

人類が“花”に特別な意味を見出すようになったのは、文明の時代に入ってからのことではありません。

花は、単なる植物の一部を超えて、「命」や「祈り」の象徴として扱われ、意味を与える行為は、原始的なホモ属の時代からすでに始まっていた可能性があるのです。

約24万年前の化石が発見されている「ホモ・ナレディ」は、言語や文字がまだ発達していなかったと考えられる原始人類(ホモ属の一種)ですが、死者に植物が添えられていたことが、埋葬跡から確認されています。

南アフリカ・ライジングスター洞窟で発見された遺骸群の配置や痕跡から、死者を意図的に洞窟内の特定の場所に運び、埋葬した形跡が確認されている。

ホモ・ナレディは、現生人類(ホモ・サピエンス)と同時期、あるいはやや後の時代に存在していたとされています。

しかし、その生活様式や身体的特徴は、考古学的事実において、ホモ・サピエンスよりもはるかに原始的でした。

それにもかかわらず、言語や文字、記録の手段がなかった時代に、植物を添える――現代でいう“花を手向ける”ことに近い行為――を通して感情や概念を表現していたのだとすれば、それは「象徴としての花」の起源が、人類の精神活動とともに始まっていたことを意味します。

その後の文明においても、花はさまざまなかたちで象徴性を担ってきました。

古代ギリシャでは、神々の神話とともに花が登場し、誕生・愛・死といった感情や出来事を語る象徴として用いられました。

また、古代中国では、梅や菊などの花が詩や絵画にしばしば登場し、高潔さや節操、寿命など、抽象的な価値を表すものとして重んじられてきました。

このように、時代や地域を超えて、花は人々の精神世界と深く結びついてきました。

ただ美しいだけでなく、“意味を宿すもの”として──

人は花に想像力を重ね、象徴としての役割を与え続けてきたのです。

蓮は神聖の象徴|“最初の花”と誤認される理由

植物の歴史において、「最古の花」と言えば、蓮の花を思い浮かべる人も多いかもしれません。

これは、図鑑や宗教的な神話・物語などで“神聖な花”として多く描かれてきた背景や、テレビ番組などで最初の花として紹介されることがあるからです。

最古の蓮の主な種は、Nelumbites(ネランビテス)や Paleonelumbo(パレオネルンボ)などで、これらは現在のNelumbo(ハス属) にきわめて近い特徴をもち、当時からすでに現代のハスとほぼ同じ構造が完成していました。

とPaleonelumbo(パレオネルンボ).jpg)

現在確認されている最古の蓮の化石は、約1億年前の地層から見つかっており、「アルカエフルクトゥス」や「モンセキア」などの最初期被子植物より後の時代に出現した種であることがわかっています。

それにもかかわらず、なぜ蓮の花が「最初の花」として語られるのでしょうか。

現生人類(ホモ・サピエンス)が登場したのは約30万年前ですが、ホモ属そのものは約240万年前に誕生し、最古の種は、Homo habilis(ホモ・ハビリス)と考えられています。

それよりはるか昔、アルカエフルクトゥスやモンセキアといった最初期の被子植物はすでに絶滅しており、人類がそれらを直接目にすることはありませんでした。

ただし、アンボレラのように原始的な特徴を残す被子植物の系統は、この時代には既に存在していました。

とはいえ、こうした花は、現在私たちが思い浮かべる華やかな花とは大きく異なり、その時代の人類がそれらを「花」として明確に認識していたとは考えにくいでしょう。

一方で蓮は、大きく目立つ花を水面に咲かせる姿が印象的で、紀元前3000年ごろ〜西暦500年ごろの古代の人々にとっても視覚的に「花」として認識しやすい存在だったと考えられます。

古代エジプトでは、太陽とともに開き、夜に閉じる蓮の花が「再生」や「永遠の命」の象徴とされ、神話や壁画、装飾品に頻繁に登場しました。

仏教においても蓮の花は極楽浄土の象徴とされ、精神的な清浄さや悟りの境地をあらわす花として信仰の中心に置かれています。

こうした文化的・宗教的背景の積み重ねにより、蓮は人々の記憶の中で「原初の花」として位置づけられ、いつしか“最初に咲いた花”として語り継がれるようになったのです。

まとめ|花がつなぐ進化と文化

地球上で最古の花は、地味で目立たない存在だったかもしれません。

それでも、「花を咲かせる」という構造の発達は、植物の進化にとって革命的な出来事でした。

そしてその花は、私たち人間にとって「文化」そのものでもあります。

神話や象徴のなかに描かれ、祝福のとき、祈りのとき、別れのとき──

花はいつも傍らにあり、言葉にならない感情を、かたちにしてきました。

こうして、今も私たちの文化や暮らしに、深く根を下ろしているのです。

そんなことに思いを馳せながら、庭づくりを進めていくのも、また一つの楽しみ方ではないでしょうか。

👉 本記事のような、植物の歴史にまつわる雑学は、「植物の歴史と人の物語」のカテゴリーで紹介していく予定です。