日本では北海道でしか見られない生き物が数多く生息しています。「エゾアカガエル」もそのひとつです。自宅に作ったシート池では、2024年から、雪解けとともにカエルの卵が見られるようになりました。今回は、卵から孵化、幼生期(オタマジャクシ)の器官変化を経て、カエルへの変態・上陸に至るまでの過程を研究的な視点から記録しました。

日本では北海道でしか見られない生き物が数多く生息しています。「エゾアカガエル」もそのひとつです。自宅に作ったシート池では、2024年から、雪解けとともにカエルの卵が見られるようになりました。今回は、卵から孵化、幼生期(オタマジャクシ)の器官変化を経て、カエルへの変態・上陸に至るまでの過程を研究的な視点から記録しました。身近な生き物の中にも、驚くような変化や仕組みがたくさんあります。 この記事を通して、子供たちにも観察の楽しさや自然の面白さを感じてもらえたら嬉しいです。

エゾアカガエルとの出会い

南側の庭の整備をしていた9月のこと。

雑草がひどく、南側とはいえ、一部には湿度の高い場所があり、そこを草取りしていると──突然、草むらから何かが飛び跳ねました。

「なんだ!?」

これが、エゾアカガエルとの最初の出会いでした。

飛び跳ねた方を見てみると、そこには、ずんぐりむっくりした茶色のカエルが。

裏庭にはすでにシート池を作っていたので、両手でそっと包み、池へと移動させました。

さらに作業を続けていると、もう一匹を発見。こちらはスリムな体型の個体です。

「オスとメスなのかな?」と思い、スリムな方も池へ。

こうして、エゾアカガエルは我が家のシート池に定着していったのです。

シート池で見つけた卵の記録

前年に私が2匹のカエルを池へ移動させたことが、きっと産卵へとつながったのでしょう。

2024年4月中旬、初めてシート池でエゾアカガエルの卵を発見しました。

「これは面白い!また北海道在来種に出会えた!」

という喜びから、卵が成体になるまでの経過を観察することにしたのです。

シート池は、メインの部分でおよそ縦3m×横1.5mほどあり、裏庭の北東側(ほぼ東向き)に設置しています。

もともとは一番深いところで約60cm、浅いところで30cmほどの水深がありましたが、現在は落ち葉などが堆積して浅くなっています。卵はいずれも、日当たりがよく、水深の浅い縁沿いに集中していました。

上部には2つのプラ船を設置して水を循環させていましたが、ここ2年ほどは止水状態で管理しています。

2024年は、あまり写真を撮っていなかったので、2025年に改めて観察記録を取って記事を作成しています。

発見直後の写真を撮り忘れてしまったので、発見から1週間後以降の記録になります。

最初は黒い点だけだったのが、1週間ほどで少しずつオタマジャクシの形へと変化しています。

私がシート池でこの卵を発見するちょうど数日前、午後7時頃~8時頃のこと。

たまたま屋外倉庫に荷物を取りに行ったとき、どこからか不思議な声が聞こえてきました。

鳥の声のようでもありましたが、近所にいる白鳥の声とは違う。

「でも、何か一生懸命に鳴いているな…」と、何の生き物なのか気になっていました。

外は暗かったため、最初は正体がわかりませんでしたが、あとから調べてみたところ、その声がエゾアカガエルの鳴き声だったのです。

声はかなり近くに聞こえていたので、「隣の畑からかな?」と思っていましたが、すでにシート池で彼らの繁殖活動が始まっていたのだと思います。

2024年は、卵塊は2個だけだったのが、2025年は、4つに増えていました。

卵塊の増加は、前年に池で育った個体が翌年に戻ってきて産卵している可能性や、池が産卵場所として安定して機能していることを示していると考えられます。

1番の卵塊は、直径20㎝くらいはありそうです。

2番は、15㎝くらいかな。

3番は、10㎝ないかも。

4番は、水面からやや出ているものの、卵塊自体は大きいですね。1番と同じく直径20㎝くらいありそう。

実際の産卵の瞬間にはまだ立ち会えていないため、何ペア分の卵塊かは不明ですが、文献などによると──エゾアカガエルは野生下では「1ペアにつき1卵塊」が基本とされています。

ただし、極端に栄養状態の良い個体や、飼育下の個体では、例外的に2つ以上の卵塊を産んだという報告もまれにあります。

卵から孵化までの変化

卵の孵化に至るまでの発生過程を、屋外のシート池と、玄関前に設置した観察用水槽の2か所で記録しました。

📸 4月24日(採取日)

この時点では、胚はゼリー層の中で静かですが、発育を続けていると考えられます。まだほとんど動きは見られません。

📸 4月26(シート池)

体をくねらせながらゼリー層の中で動き回り、卵膜を破ろうとしている様子が観察できました。既に卵から出てきている個体も数匹、確認できました。

📸 4月26日(水槽)

胚は活発に動いていましたが、池の胚と比べると成長スピードがわずかに遅く、体つきも一回り小ぶりに見えました。

📸 4月26日(シート池)

この段階では、ほとんどの個体が孵化を終えており、ほぼ一斉に卵膜の外へ出てきたと考えられます。

📸 4月27日(水槽)

この日、水槽内の個体も無事に孵化しました。池の個体と比較すると、やや小ぶりな印象です。

オタマジャクシ(幼生期)|器官変化

📸 4月28日(水槽)

オタマジャクシの外鰓は、ごく初期にしか見られないので、貴重な写真が撮れました!

ヒラヒラした外鰓と長い尾の姿が、ウーパールーパーにも似ていますね。

お腹の膨らみは、おそらく卵黄嚢(ヨークサック)でしょう。

📸 4月28日(シート池)

卵から出てくる前こそ、サイズに違いがありましたが、現在はほとんど同じくらいです。

📸 5月3日(水槽)

外鰓は、ほとんど退化し、やや突起が残っている状態です。

お腹の膨らみは、おそらく卵黄嚢(ヨークサック)から既に腸の発達に移行している段階の膨らみでしょう。

この姿勢は、まだ遊泳力の弱い初期の幼体に特によく見られる行動で、流れの少ない場所に張り付いて体力を温存している可能性が高いと考えられています。

流れのない水槽内でもこの行動が見られることから、本能的な静止姿勢といえるでしょう。

📸 5月5日(水槽)

摂食行動がさかんになり、水槽内をよく動き回っています。

石に生えた苔を突っついたり、熱帯魚用のクロレラを食べたりしています。

※このとき使った「クロレラ」は、管理人が飼育している熱帯魚用に普段使っているものです。

これは、藻類などを主食とする植物食性の水生生物に共通する傾向で、摂取した量に対して消化吸収される割合が低く、未消化のまま排泄される量が多いためです。

活発に摂食しており、代謝が正常に機能している証ですね!

この頃は、2日に1度のペースで1/2の水換えをしています。スポイトで糞を吸い取り、カルキ抜きした水道水を足しています。

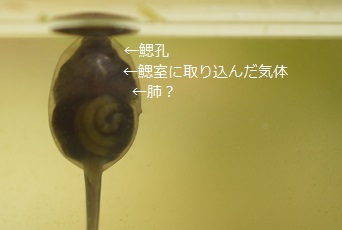

外鰓が退縮・吸収されたのち、鰓(内鰓)を包みこむ空間である鰓室が皮膚の内部に形成され、鰓孔が発達してきた状態と考えられます(外鰓による外鰓呼吸から、内鰓による内鰓呼吸へと移行している途中の状態)。

鰓孔の開口部には、外鰓の残基と思われるヒラヒラした部分がまだ残っています。

多くのカエルでは、鰓孔は左側のみに見られる単孔型が一般的とされていますが、エゾアカガエルにおいては、寒冷地適応や種特異的な発生様式の一環として、両側に鰓孔を持つ「両孔型」であることが、一部の論文でも確認されています。

管理人の観察では、口の開閉と連動するように鰓孔も開閉しているように見えました。

📸 5月7日(水槽)

口器の吸盤がかなり発達しているようです。お腹の膨らみもしっかりしており、じゅうぶんに摂食できていることが伺えます。

糞も太くしっかりしたものになってきました。

また、オタマジャクシの背中(背部)が、やや盛り上がってきたように見えます。

この背部の盛り上がりについては、ヤゴなどの捕食者への防御形態として、他のアカガエル類(Rana temporariaなど)では実証されている例があります。

ただし、エゾアカガエルにおいては、進化的・行動生態学的にその効果が説明された学術研究は現時点では確認されていません。

とはいえ、シート池にはヤゴやゲンゴロウなど、オタマジャクシを捕食する生物が生息しているため、同様の機能を持つ可能性も十分に考えられますね。

📸 5月8日(シート池)

餌を食べている様子はなく、また、この場所にいても捕食回避はできないと考えられます。

集まっていたのは午前10時頃で、夕方には、あちこちにばらけていました。

集まっていた個体の中には、じっと動かずにとどまっているものもいれば、活発に動き回っているものもいました。少しでも良い場所取りをしようとしているように見えました。

このことから、おそらく、夜間に冷えた水温が、日光によって黒いシートの浅瀬部分の水温が高くなったことで、代謝や活性を上げやすい環境を選んで集まっていたのではないかと思います。

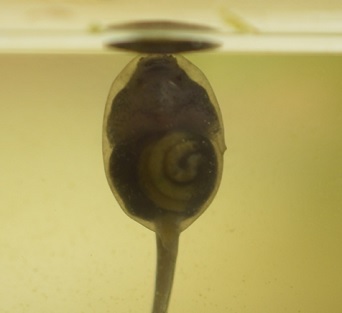

📸 5月9日(水槽)

一般的には、後肢(後足)が先に出現するという認識が広く知られていますが、実際には、オタマジャクシの体内では前肢の方が先に形成されており、画像のように、皮膚の下に突起として現れます。

ただし、皮膚を突き破って外に現れるのは、やはり後肢の方が先とされています。

現在、突起が確認できるのは左側のみです。

体の透明度が増しており、らせん状の腸が透けて見えますね。

オタマジャクシ中期になると、皮膚呼吸への依存が初期より高くなってくるので、皮膚が薄くなり、透明度が増していると考えられます。

鰓孔もまだ残っているのが確認できますが、外鰓の残基と思われるヒラヒラした部分は消失しています。

さらに、肺になると考えられる構造が、左右対称にレントゲン写真のように映っています。

上の写真は、水面に口を付けて、鰓室と考えられる部分に気体を取り込んだ瞬間です。

この気体は、肺と考えられる部分には到達しなかったため、肺呼吸への移行はまだ始まっていないようです。

体色も初期の真っ黒な一様色から変化し、全体的にツブツブ状の色素が見られるようになってきました。

頭頂部あたりには、濃い茶色の領域も見られ、エゾアカガエルらしい体色への移行が始まりつつあり、変態に向けた外見の変化が進んでいる様子が伺えます。

📸 5月12日

変態準備段階に入ったようなので、タンパク質の補強として熱帯魚の餌を追加しました。

(クロレラ + 水槽内に生えた藻類 + 熱帯魚の餌[おとひめ])

※このとき使った「熱帯魚の餌」は、管理人が飼育している熱帯魚用に普段使っているものです。

文献によると、カエルの変態では「まず後足が体外に現れ、その後に前足が出る」とされ、これが一般的な変態の順序とされています。

しかし、今回観察したエゾアカガエルのオタマジャクシでは、後肢がまだ外に出ていない段階で、左前肢と考えられる突起がすでに体外に穿通しています。

多くのカエル類のオタマジャクシでは、左側にのみ鰓孔が形成されており、加えて心臓などの臓器が左寄りに位置しているため、右側の前肢の方が構造上、先に体外へ出やすいと考えられています。

一方で、エゾアカガエルのオタマジャクシは鰓孔が左右両側に存在し、心臓の位置は他のカエルと同様に左寄りとされています。

それにもかかわらず、構造上は不利と思われる側の左前肢の突起が先に穿通していたという事実には、一体どんな秘密が隠されているのでしょうか。

エゾアカガエルの四肢がどの順番で出現するのか、また、なぜ左前肢が先行したのか──これについて詳しい文献は見つけられず、もしかすると、まだ一部は未解明の発生過程なのかも…!?

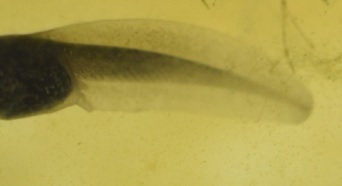

📸 5月17日

鼻の穴が出現したということは、肺呼吸への移行がさらに進行してきたようですね。

赤く見えている部分は、肺・咽頭・鰓室付近の血流組織が透けていると考えられます。肺呼吸への移行期には、特に肺などの酸素を取り込む部分の血管密度が高くなるため、赤く見えやすいようです。

左右いずれの側にも鰓孔の開口は確認できず、周囲の皮膚はなめらかで、閉じて癒合したような質感に見えます。

さらに、外鼻孔が明瞭に確認できるようになったことに加え、咽頭付近に血管の赤みが見られることからも、鰓呼吸の終焉と肺呼吸主体への移行が進行していることが示唆されます。

四肢の出現と尾の退縮|カエルへの変態完了と上陸

ピンボケしていてやや分かりにくいですが、5月12日の突起と比べると明らかに変化しています。

動きが活発になり、なかなかじっとしてくれないので、撮影はかなり苦労しています…。

📸 5月19日

股関節に相当すると考えられる部分から大腿筋(太もも)が形成されているのが確認できます。

曲がっている部分は膝にあたると考えられ、構造の分化が進んでいることがうかがえます。

また、太ももから足先にかけて後肢全体に色素沈着が始まっており、黒みや褐色の斑点状の色素が各所に見られます。

指先は、2日前に比べて複数に分かれているのが明瞭化し、末端部の完成に近づいているようです。

📸 5月20日

尾が赤みを帯びていることから、変態に向けて、体内の構造や機能がさらに大きく変化し始め、代謝が活発になってきていることがうかがえます。

栄養や酸素の輸送が尾部に集中し、血流量が増加しているため、皮膚越しに毛細血管がはっきりと見える状態です。

代謝がかなり活発になってきたため、さらなる成長と栄養需要の増加に応じて、動物性の比重が高いウーパールーパーの餌を追加しました。

(クロレラ + 水槽内に生えた藻類 + 熱帯魚の餌(おとひめ) + ウーパールーパーの餌)

※このとき使った「ウーパールーパーの餌」は、管理人が飼育しているアンダーソン・サラマンダー用に普段使っているものです。

📸 5月26日

気温の低い日が続いて、予想していたより数日遅かったですが、遂に左右対称に後肢が体外に出ているのが確認できました。

約1週間前の5月19日に比べると、太ももと膝も、よりしっかりしてきています。

この頃から餌の残りが目立ち始め、特にクロレラが多く残るようになりました。また、糞の量が激減し、草食性が弱まってきたことがはっきりと見て取れました。

そのため、クロレラの給餌は中止しました。

ウーパールーパーの餌は継続しつつ、消化器官の変化を考慮し、熱帯魚の餌(おとひめ)から「グロウ(熱帯魚・金魚用の餌)」に切り替えました。

消化の良いグロウは変態期後半の餌として非常に適していると感じています。

※このとき使った「グロウ」は、管理人が飼育している熱帯魚・金魚用に普段使っているものです。

📸 6月2日

この日から順次、前肢が出現し始めました。

まずは小さい個体群の4匹。両前肢同時に出現が確認できました。

📸 6月3日

続いて中サイズの個体群4匹。

左前肢が先に出現した個体と、右前肢が先に出現した個体が確認できました。

📸 6月6日

そして大きめの個体群3匹。小・中サイズより少し遅れて両前肢が出現しました。

前肢の出現パターンをまとめると、以下のような傾向が見られました。

- 小さめの個体と大きめの個体:両前肢が同時に出現

- 中くらいの個体:左右いずれかの前肢が先に出現(翌日に反対側の前肢も出現)

今回の観察では、前肢の出現には「同時 7匹」「左が先 2匹」「右が先 2匹」の3パターンが確認できました。

さらに、一般的には大きい個体から先に前肢が出現しそうな印象がありますが、実際には、小さい個体 → 中サイズの個体 → 大きい個体 の順に出現し、サイズとタイミングの関係にも違いが見られました。

前肢の出現に、これだけのパターン・サイズとタイミングに差が見られたことは、エゾアカガエルの変態の過程が一律ではないことを示す、興味深い結果となりました。

また、エゾアカガエルと同じ両鰓孔型に分類される他種(ヒキガエルやアマガエルなど)は、左右同時に前肢が出現するのが基本とされていますが、今回のエゾアカガエルの観察では、全体の3割以上で非対称な出現が確認できました。

これは、「両鰓孔型=左右同時出現」という単純な図式では説明しきれない多様性があることを示す一例と言えるでしょう。

とはいえ、全体の6割以上が両前肢同時出現だったことから、エゾアカガエルは、左右同時に出る傾向があると考えられますが、断言するにはまだ観察数が足りないですね。

前肢の出現に合わせて水深をかなり浅くしました。

水深を浅くしたことで水温の変化に注意が必要となるため、変態までの短期間だけ、玄関前から室内の水槽部屋に移動しました。

グロウに慣れてきたため、ウーパールーパーの餌の食いつきが悪くなり、最終的に変態完了までの間、グロウのみを与えました。

📸 6月6日

📸 6月7日

エゾアカガエルは個体の模様差があるので、個体判別は、さほど難しくありません。大きい個体群の中から特定の個体を選び、尾の退縮スピードを観察しました。

📸 6月8日

📸 6月9日

もうほとんど退縮しています。この時点でのサイズは、私の小指の第一関節程度です。

📸 6月10日

これでようやく、11匹全員の変態が完了しました!

速やかに元のシート池に放します。少し寂しい気持ちと嬉しい気持ちですね。

エゾアカガエルの個体差|色彩多型

今回の観察では、変態の過程を中心に記録してきましたが、同じ産卵群でも個体ごとに色合いの違いが見られました。

.jpg)

.jpg)

これらの個体には、それぞれ背中の線が一部途切れている個体が多く見られました。

こうした色彩の個体差は、エゾアカガエルでは比較的よく見られるとされ、兄弟群内でもさまざまな模様が出現するようです。

今回は、主に変態までの過程にフォーカスした観察だったので、色の違いや背中の線の出方には特に注目していませんでしたが、今後こうした点も詳しく記録していくと面白いかもしれません。

ウーパールーパーとの違い|外鰓とネオテニー

卵から孵った初期のオタマジャクシには、外鰓が確認できます。一見すると、ウーパールーパーの姿とよく似ています。

外鰓を持つ生き物は他にもいますが、多くは幼体の時期に限られます。オタマジャクシも、外鰓が見られるのはごく初期だけです。

一方、ウーパールーパーは、誕生時からこの姿のまま変わらず、性成熟した成体となります。

外鰓の有無に関わらず、幼体の姿のまま性成熟する現象を「ネオテニー」といいます。見た目は幼生でも、繁殖が可能な立派な成体なのです。

実は、進化生物学の定義におけるネオテニーが自然環境で確認されている例は、現時点ではウーパールーパーとアンダーソンサラマンダーの2種のみです。

トラフサンショウウオやホタルのメスなどが、特定の条件下でネオテニーのような状態になる例はありますが、環境に左右された一時的な現象であったり、体の一部に幼体の特徴が残っているだけなど、本質なネオテニーとは異なります。

したがって、完全なネオテニーと呼べるのは、ウーパールーパーとアンダーソンサラマンダーだけです。

ウーパールーパーやアンダーソンサラマンダーが、ネオテニーという特異な特徴を持つ一方で、オタマジャクシもまた、変態という劇的な変化を遂げていく点で非常に興味深い存在です。

「オタマジャクシから手足が生えてカエルになる」──

一般的にはこのような認識が広く知られています。

けれども、その過程には、いくつもの段階があります。

幼生期(オタマジャクシ)の限られた期間にだけ外鰓を持ち、その後は外鰓が退化し、内鰓へと変わる呼吸器官の変化や、背部の盛り上がり、四肢が生え、尻尾もなくなり、皮膚呼吸、肺呼吸への機能の交代などを経て、最終的に繁殖可能な成体(カエル)になるのです。

外見は小さくとも、じつに多くの進化的仕組みが詰まった、奥深く興味深い成長のプロセスですね!

ところで、カエルって、「必ずしもオタマジャクシを経てカエルになるわけじゃない」って知ってました?

世界には、カエルの姿で孵化するタイプも存在しているんです。

次は、その話をしましょう!

カエルの子は必ずしもオタマジャクシではない

私たちがよく知る「オタマジャクシからカエルへ」という成長のしかたは、実はカエル類すべてに共通するわけではありません。

世界には、卵の中で変態を済ませ、最初から小さなカエルの姿で孵化する「直達発生型」のカエルも少数ながら存在しています。

たとえば中南米の熱帯雨林に分布するコノハガエル科(Craugastoridae)や、カリブ海地域に分布するコガタガエル属(Eleutherodactylus)の多くは、直達発生型のカエルとして知られています。

なかでもカリブ海地域・プエルトリコ原産のコキーコヤスガエル(Eleutherodactylus coqui)は、卵の中で変態を完了し、小さなカエルの姿で孵化することで有名です。

こうした特性は、水場が限られた環境に適応する中で進化した、「独自の繁殖戦略」のひとつです。

コキーコヤスガエルは、「コキガエル」の名でも知られており、これはラテン語の学名 Eleutherodactylus coqui に由来します。

種小名 coqui は、プエルトリコでの現地名 “coquí”(スペイン語)にちなんで命名されたものです。

この「直達発生型」のカエルは、世界に約7000種いるカエルのうち、およそ10~15%を占めるとされていますが、その割合には確定的な数値があるわけではなく、あくまで推定に基づいたものです。

日本に自然分布する在来種のほとんどは、オタマジャクシを経てカエルになる「変態型」ですが、一部には、その過程に例外的な発生様式を示す種類も存在しています。

たとえば、沖縄や奄美などに生息しているリュウキュウカジカガエルは、基本的にはオタマジャクシ型ですが、一部の個体群では卵内で変態がかなり進んだ状態で孵化する「直達発生に近い例」が報告されたことがあります(※未確定情報)。

また、外来種ですが、ケラマミナミヒキガエルにも一部で変則的な発育が見られるとされます。

とはいえ、現時点で日本国内において「完全な直達発生型」の在来種が確認された例はありません。

こうした背景もあり、「カエルの子はオタマジャクシ」という認識が、日本では根強く定着しているのでしょう。

けれども私たち日本人にとってオタマジャクシは、よく知る身近な存在でありながら、変態に至るまでの詳細な過程については、意外と知られていない、多くの貴重な瞬間を秘めているのです。

今回の観察で、エゾアカガエルがより貴重な存在であることが改めてよくわかりました。

数億年の進化プロセスを圧縮したカエルの変態

カエルの変態を観察していると、改めてその変化のスピードに驚かされます。

水中で生活していたオタマジャクシが、呼吸器も、骨格も、行動もまったく異なる陸上のカエルへと変わっていく――。

この一連の変化は、ただの成長ではなく、まるで進化の過程を圧縮したように感じました。

地球の歴史の中で、生き物たちは何億年もかけて、水中から陸上へと進出してきました。

最初の脊椎動物(魚類)は、約5億年前のカンブリア紀に現れ、鰓呼吸から肺のような構造への分化は約4.1~3.9億年前のデボン紀に起こったとされています。

さらに、四肢を持つ動物(両生類の祖先)が登場するのは、デボン紀後期、約3.6億年前のことです。

ところがカエルは、かつて水中の生物たちが何億年もかけてたどってきたこの変化のプロセスを、わずか2ヵ月ほどのあいだに一気に再現してしまいます。

これはまさしく、「進化の記憶を体現している」かのような、不思議で、面白くて、奥深い──。

そう感じられた今回の観察は、とても貴重な体験になりました。

まとめ|自然に囲まれた豊かな暮らし

北海道に引っ越してきてから、本州では見られなかった数々の生き物に出会うことができました。

主人いわく、「子供の頃は、カエルなんてどこにでもいた」とのことですが、今ではカエルに出会う機会もめっきり減っているそうです。

それがまさか、自宅の池で出会えるとは──なんとも貴重で、ありがたいことです。

私がそんな発見をして、楽しそうに観察している話をすると、主人もとても喜んでくれます。

生き物が大好きな私にとって、こうした出会いや日々の観察のひとつひとつが本当に貴重で、心から楽しめる時間になっています。

玄関前に置いた水槽に、這いつくばって写真を撮るのは少し恥ずかしかったですが、それでも「撮りたい!」が勝ちました(笑)。

この地で暮らしていることを、心の底から幸せに思っていますし、こんなにも自然と近い環境で過ごせることを、贅沢なことだと感じています。

これからも庭づくりを続けながら、生き物たちとの出会いを大切にしていきたいと思います。

池に還してから約1か月後、池の周りに何匹ものチビガエルが跳ね回ったり、池の中にいる姿に遭遇しました。

これらの個体は、私が育成して池に還した個体なのか、それとも池で自然に育った個体なのかは分かりませんが、自分の手で育てたカエルたちが再び池に戻ってきたような気がして、とても嬉しくなりました。

👉 本記事のような、庭で見られる生き物たちの観察と考察は、「動物の行動観察」のカテゴリーにまとめています。

採取と室内観察の倫理について

法的・保護種としての位置づけ

エゾアカガエル(Rana pirica)は、日本では北海道のみに分布する両生類ですが、2025年4月〜7月24日現在において、絶滅危惧種や法的保護種には指定されていません(環境省レッドリスト未掲載)。

そのため、個人が自宅の敷地内で発見した卵を一時的に飼育・観察する行為については、現行法上の制限は特にありません。

ただし、野外での採集や放流には慎重な判断が求められるため、以下のような配慮を行いました。

✅ 採取の範囲と観察目的

採取は、池にあった卵塊のうちごく一部(11個)のみを選び、残りはすべて自然の状態のまま残しています。

採取の目的は、あくまで発生の変化を近くで記録するための短期間の観察です。

✅ 屋外設置での飼育と衛生配慮

飼育容器は屋外、玄関前に設置しました。

池と同じような日当たりと温度条件が得られる場所であり、より自然に近い環境での観察が可能です。

カルキ抜きした水道水を使用し、シート池とは接触を避けた専用容器で管理し、外部からの病原体の持ち込みや拡散を防ぐよう配慮しました。

✅ 変態最終段階のみ室内管理で安全に観察

水深を浅くしたことで気温変化の影響を受けやすくなるため、前肢の出現以降の変態最終段階に限って、屋外(玄関前)から室内の飼育スペースに移動させました。

通常は屋外で自然に近い環境を維持しながら観察していますが、最終段階では安全と個体の負担軽減を優先した対応を行っています。

✅ 成体になった個体の再放流

飼育した個体は、孵化元である自宅のシート池に限り、上陸後すみやかに再放流しています。

他地域・他の水系へ移動させることは一切行いません。

✅ この取り組みの位置づけ

この一連の観察は、「観察付きのキャッチアンドリリース」として、自然環境への影響を最小限にとどめた記録的な試みです。

ごく短い期間、自然の一部を預かり、育ちの経過を記録し、また元の場所へ戻す──それが本観察の基本姿勢です。

🔹 本記事の内容について

本記事の内容は、当ブログ(北海道ガーデニング)の管理人「kikori」が、自宅敷地内における野生個体の自然な繁殖活動をもとにしており、公共地や保護区域などでの採取・放流を推奨するものではありません。

また、既存の知見を踏まえつつ、観察をもとに提唱した独自の考察・仮説を含んでいます。(2025年7月25日に公開)

今後、研究者や専門家のさらなる調査によって新たな知見が加わる可能性がありますが、本記事の内容はkikori独自のものであり、どの媒体においても無断使用や無断引用を禁じます。