ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、光合成の仕組みや、太陽光が植物の成長にどのように影響を与えるのかをわかりやすく解説。さらに、育成ライトの選び方や活用法も紹介します。植物の健康を支える「光」の役割を深く理解し、ガーデニングの成功に役立てましょう!

ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、光合成の仕組みや、太陽光が植物の成長にどのように影響を与えるのかをわかりやすく解説。さらに、育成ライトの選び方や活用法も紹介します。植物の健康を支える「光」の役割を深く理解し、ガーデニングの成功に役立てましょう!光合成と呼吸

1. 光合成とは?2. 光合成の役割

3. 呼吸とは?

4. 呼吸の役割

5. 光合成と呼吸の重要性

光合成は植物の成長だけでなく、私たちの生活にも欠かせない重要なプロセスです。

光合成とは?

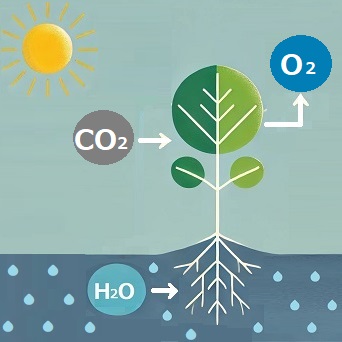

光合成とは、植物が「太陽光」「二酸化炭素(CO₂)」「水(H₂O)」を利用して自らの栄養分(グルコース)を作り、副産物として酸素(O₂)を放出するプロセスです。植物は光合成によって昼間は主に栄養分(グルコース)を生成し、蓄えていますが、同時に一部のグルコースを分解し、成長に必要なエネルギーをその場で利用しています。

光合成を行うためには、「光」「水(H₂O)」「二酸化炭素(CO₂)」この3つが揃って初めて、植物は成長に必要なエネルギーを作り出し、健康を保つことができます。

- 使用する要素:太陽光、二酸化炭素(CO₂)、水(H₂O)

- 生成物:栄養分(グルコース)、酸素(O₂)

- 主な活動:昼間に栄養分(グルコース)を生成・蓄積。一部のグルコースを分解し、その場でエネルギーとして利用

光合成の役割

- 光を吸収する(光合成の開始): 光は、植物が成長するためのエネルギーを生成するためのきっかけです。太陽の光を受けて、植物は葉緑体(光合成を行う細胞小器官)で光を吸収し、光合成のプロセスを開始します。太陽光には、植物が特に必要とする赤や青の光が含まれており、これが光合成を促進し、成長を支えます。

- 水を取り込む(光合成に利用) : 水(H₂O)は、植物の根から吸収され、葉での光合成や栄養分(グルコース)の生成に利用されます。また、吸収した水は植物の体内に蓄えられ、養分の輸送や温度調節、さまざまな代謝活動に役立つ重要な役割を果たします。さらに、根から水を吸収する際、土壌中の酸素も少量取り込んでいます。

- 二酸化炭素を吸収する(栄養分の生成) : 植物は、昼間は葉や茎にある気孔から二酸化炭素(CO₂)を取り込み、栄養分(グルコース)を作る際の材料として使用します。二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)が結びつくことで、栄養分(グルコース)が生成され、成長に必要なエネルギーが得られます。栄養分(グルコース)を生成する際に副産物として酸素(O₂)が生成されます。エネルギーを得た後、副産物の酸素(O₂)は気孔から空気中に放出されます。

呼吸とは?

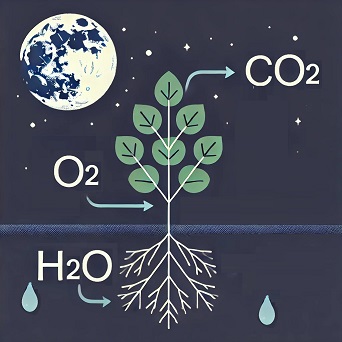

夜になると、植物は光合成を行わず、「呼吸」と呼ばれる別のプロセスのみが行われます。植物は、昼間に生成し蓄えた栄養分(グルコース)を夜間に酸素(O₂)を使って分解し、分解で得られたエネルギーを成長や修復に利用します。呼吸の副産物として二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)を排出します。

- 使用する要素:昼間に蓄えた栄養分(グルコース)、酸素(O₂)

- 生成物:二酸化炭素(CO₂)、水(H₂O)

- 主な活動:昼間に蓄えたグルコースを分解してエネルギーを生成。得られたエネルギーを成長や修復に使用

呼吸の役割

- 酸素を吸収する:植物は夜間、主に空気中の酸素(O₂)を気孔から取り込みます。夜になると気孔が閉じ気味になり、蒸散を抑えつつも酸素(O₂)の取り込みが行われます。さらに、根からも土壌中の酸素(O₂)を取り込んでおり、水分ほどの量ではありませんが、呼吸のために必要な役割を果たしています。

- 栄養分(グルコース)を分解:植物は昼間の光合成で作られた栄養分(グルコース)を、酸素(O₂)を使って分解します。このとき、エネルギーが生成されます。栄養分(グルコース)の分解過程で、副産物として二酸化炭素(CO₂)と、ごく少量の水(H₂O)が生成されます。

- エネルギーの生成と利用:分解されたグルコースから得られたエネルギーは、植物の成長や修復に使用されます。例えば、新しい葉の形成や細胞の回復などに役立ちます。

- 二酸化炭素と水を放出:エネルギーを使った後、副産物の二酸化炭素(CO₂)と水(H₂O)は気孔から空気中に放出されますが、この水(H₂O)は昼間の蒸散によるものとは異なり、実際に放出される水(H₂O)の量は、ごくわずかです。生成された水(H₂O)の多くは植物内にとどまり、一部は細胞内の活動に利用されます。

植物は夜にも水を吸いますが、その吸水量は昼間に比べて少ない傾向があります。日中は光合成と蒸散作用が活発に行われるため、根から多くの水が吸収されます。一方、夜間は光合成が止まり、気孔も閉じ気味になるため蒸散はほとんど行われず、必要な水の量が減少します。

ただし、成長期や気温・湿度の条件によっては、夜間でもある程度の水を吸収して、細胞の維持や代謝活動に使うことがあります。また、特に室内植物や熱帯植物などは夜間も比較的安定した吸水を続ける傾向が見られることもあります。

光合成と呼吸の重要性

植物が健康に成長するためには、光合成と呼吸の両方のプロセスが不可欠です。

- 光合成と呼吸のプロセス:昼間は光合成によって栄養分(グルコース)を生成し、副産物として酸素を放出します。一方、夜間は呼吸によってその栄養分(グルコース)を分解し、植物の成長や修復のために効率的にエネルギーを利用し、副産物として二酸化炭素と水を排出しています。このサイクルを繰り返し、植物の生命活動が支えられています。

- 光合成の時間帯とエネルギーの利用:光合成は主に午前中に行われ、午前中にエネルギーを蓄えます。午後になると、光合成が午前中ほど効率的には行われませんが、午後の光を利用して、午前中に得たエネルギーを活用し、成長を促進したり、栄養分を合成したりすることが多い時間帯です。

- 昼間と夜間の呼吸:呼吸は夜間だけでなく昼間も行われています。植物は昼夜を問わず呼吸を続けており、光合成と並行してエネルギーを消費しています。ただし、昼間は光合成によって大量の酸素が生成・放出されるため、昼間の植物は二酸化炭素を排出するよりも「酸素を供給する存在」として機能します。逆に夜間は光合成を行わないため、酸素を供給することはなく、呼吸によって「わずかながら二酸化炭素を放出する存在」として機能します。

- 酸素と二酸化炭素のバランス:植物は夜に呼吸で少量の二酸化炭素を放出しますが、昼間には光合成で大量の酸素を作り出します。これにより、一日の総量としては酸素の供給量が二酸化炭素の排出量を大きく上回ります。したがって、植物全体としては「酸素を供給する存在」として環境に貢献しています。

- 地球の空気の浄化と調和への貢献:この特性のおかげで、植物は地球の空気の浄化と調和に大きな役割を果たしています。

太陽光の種類

1. 可視光線2. 紫外線

3. 赤外線

植物の成長に必要な光を理解し、最適な光環境を整えてあげましょう。

太陽の光には、さまざまな種類があり、それぞれが植物の成長に異なる影響を与えます。主に「可視光線」「紫外線」「赤外線」の3つに分類されます。それぞれの光の特性と植物への影響について詳しく見ていきましょう。

可視光線

可視光線は、私たちが目にすることのできる光で、赤、青、緑、黄色などが含まれています。これらの光は植物にとっても重要で、それぞれ異なる役割を果たします。

- 赤い光:花や果実を育てるために必要で、植物の成長を全般的に助けます。

- 青い光:葉や茎の発育を促し、健康な葉を育てるために重要です。

- 緑の光:植物には反射されることが多いですが、光合成のバランスをとる役割を持ちます。

- 黄色の光:他の色ほど重要ではありませんが、光合成を補助し、成長のバランスを保つのに役立ちます。

紫外線

紫外線は私たちの目には見えない光で、植物にとっても重要な役割を持ちます。適度な紫外線は光合成に必要なエネルギーを補う一方、強すぎる紫外線は葉焼けや細胞の損傷を引き起こす原因となり、植物にダメージを与えることがあります。

- 目に見えない光:紫外線は人間の目には見えませんが、植物には重要な影響を与えます。

- 葉焼けとダメージ:強すぎる紫外線は葉焼けを引き起こし、植物の細胞にダメージを与えることがあります。

- 夏の午後の影響:紫外線は特に夏の午後に強くなり、日陰を好む植物に負担がかかりやすくなります。

- 光合成には関与しない:紫外線は光合成には直接関与しませんが、長時間の曝露により葉の細胞が損傷し、植物が枯れやすくなる原因となることがあります。

- A波(UVA)とB波(UVB):紫外線にはA波(UVA)とB波(UVB)があり、特にB波(UVB)が植物に強い影響を与えることが知られています。

- 紫外線に強い植物:一部の植物は紫外線に強く、日光の強い環境でも健全に成長することができます。

赤外線

赤外線は温かさを伝える光で、土や植物を暖め、成長を助ける重要な役割を果たします。しかし、過剰な赤外線は水分蒸発を早め、植物の乾燥を引き起こす原因となることがあります。

- 温かさを伝える光:赤外線は土や植物を暖め、適切な温度を提供します。

- 成長を助ける:適度な赤外線は、植物の成長をサポートします。

- 乾燥の原因:過剰な赤外線は水分の蒸発を早め、植物が乾燥しやすくなります。

- 室内植物の照明:室内で植物を育てる場合、赤外線を含まない照明を選ぶことで乾燥を防ぎ、健やかに育てることができます。

午前と午後の光が植物に与える影響

1. 午前中の光のメリットとデメリット2. 午後の光の役割と植物が西日を嫌う理由

午前と午後の光を上手に活かして、植物の元気をサポートしましょう!

午前中の光のメリットとデメリット

メリット

午前中の穏やかな光は、紫外線と赤外線が程よく含まれており、光合成の効率が最も高くなります。この時間帯は、植物が効率よく栄養を作り、成長を促進できるため、朝の光を活かすことが重要です。

- 植物のリズム:午前中の光を浴びて植物は活動を開始し、適切な朝の光が一日の成長を支える重要な役割を果たします。

- 湿度のメリット:午前中は湿度が高めで、水分の蒸発が抑えられるため、光合成が効率よく行われます。

- 温度の安定:午前中は気温が比較的安定しており、強い日差しによるストレスが少なく、植物が快適に光合成を行える環境です。

デメリット

午前中の光は、植物にとってデメリットが少なく、成長にとって理想的な条件が整いやすい時間帯です。しかし、以下のような状況や植物の種類によっては注意が必要な場合もあります。

- 過剰な直射日光:午前中でも直射日光が強すぎると、若葉や日陰を好む植物には負担がかかることがあります。特に春から夏にかけて、日差しが強い日には注意が必要です。

- 湿度が低い地域:午前中の光が当たるとき、気温が低くても湿度が低い場合には、乾燥しやすい植物が葉の水分を失いやすくなります。

- 水やりのタイミング:午前中に光が当たっている状態で水やりを行うと、葉に水が残り、水滴がレンズ効果を起こして葉焼けにつながる場合があります。

午後の光の役割と植物が西日を嫌う理由

午後の光の役割

午後の光は植物の成長を支える重要な役割を持ち、光合成の延長や果実の形成を助けるメリットがあります。午後の光をうまく活かして、植物を元気に育てましょう。

- 成長の補完:午前中の光合成で蓄えたエネルギーを、午後の光によってさらに効率よく使い、成長を促進する働きがあります。

- 光合成の延長:午後の光を受けることで、光合成の時間を延ばし、エネルギー生産を最大化することができます。これにより、日中に植物がしっかりと成長のためのエネルギーを蓄えられるのが利点です。

- 果実や花の形成:午後の光は、開花や果実の形成に必要なエネルギーをさらに補充するのに役立ちます。果樹や花を咲かせる植物にとっては、午後の光が豊かな実りを支える一助になります。

- 暑さに強い植物の成長:高温と午後の強い光に耐える植物にとって、午後の光は成長を加速する良い条件です。多くの野菜や草花、果樹などは午後の光を活用して効率的に成長します。

植物が西日を嫌う理由

午後になると紫外線と赤外線が強まり、特に西日は角度が低く、植物の葉に直射日光が当たりやすくなり高温にさらされやすくなります。これにより、以下のような影響が植物に及びます。

- 葉の温度上昇と葉焼け:西日が強い時間帯、葉が急激に温度上昇し、葉焼けを引き起こすことがあります。特に乾燥に弱い植物や日陰を好む植物にとって大きな負担とストレスとなります。

- 水分蒸発の加速:午後の強い光と高温により、葉や土の表面の水分が急速に蒸発し、乾燥や水分不足が進みやすくなります。

- エネルギー消費の増加:紫外線と赤外線の影響で、植物の呼吸が活発化し、エネルギー消費が増えます。これにより、体力を消耗し、成長が停滞することがあります。

- 光合成の効率の低下:高温と強い光が長時間続くと、光合成の効率が低下し、植物がエネルギーを十分に蓄えることができなくなることがあります。

日照不足の影響と工夫

1. 日照不足の影響2. 日照不足を補うための工夫

日照不足は植物の成長に大きな影響を与え、特に光合成の効率を低下させるため、健康な成長をサポートするためには適切な日光が不可欠です。

日照不足の影響

植物が成長するためには光合成が欠かせませんが、日照不足により、さまざまな悪影響が生じることがあります。以下に主な影響をまとめます。

- 成長の遅延

日照が不足すると、植物は光合成を十分に行えず、エネルギーを作ることができません。その結果、成長が遅れ、苗が小さいままで止まってしまうことがあります。 - 葉の黄変

日照が足りないと、植物は葉緑素を十分に生成できず、葉が緑色を失い黄色くなります。これは、光合成に必要なエネルギーを十分に得られないために起こります。 - 花や実の減少

光合成によるエネルギー不足で、花や実が十分につかず、収穫量も減ることがあります。 - 病害虫のリスク増加

弱った植物は病気や害虫に狙われやすくなり、健康を保つのが難しくなります。 - 伸びすぎる成長

日照不足で植物は光を求めて徒長し、細長く間延びした形になるため、構造的に脆弱になります。

日照不足を補うための工夫

日照不足は、植物の成長にさまざまな悪影響を及ぼすため、工夫して光を確保することが重要です。北海道の気候条件や日照時間を考慮し、屋外での配置や室内の窓際配置など、環境に応じた具体的な改善方法を取り入れることで、植物が健やかに育つための光環境を整えられます。

- 屋外の配置場所を工夫:日光が必要な植物は、日照時間ができるだけ長い場所を選んで植えるようにします。また、風通しの良い場所や建物の陰になりにくい場所もおすすめです。

- 室内の窓際配置:室内では、南向きの窓辺や東側の窓辺が理想的です。特に、午前中の日光が入る場所に植物を置くことで、植物にとってバランスの取れた光を確保できます。

- 反射を利用する:室内では、光を反射する白い壁や鏡、反射シートなどを使い、植物が日光を受けやすい環境を整えます。これにより、窓から差し込む光をさらに広げ、植物が効率よく光を吸収できるようにします。

- 人工照明の活用:日照が足りない場合は、植物育成用のLEDライトなどの人工照明を補助として使います。特に秋に室内に取り込んだ植物を育てる際や、常時室内で育てている植物には効果的です。詳しくは[植物育成ライトを選ぶ前に知っておきたいポイント]で解説していますので、参考にしてみてください。

- 鉢の向きを変える:日が当たる方向に植物が偏りがちなので、定期的に鉢の向きを変え、すべての部分が均等に光を受けるようにします。これにより、植物がバランスよく育ちます。

- 高さを工夫して配置:背の低い植物は棚の上や高い場所に置くことで、他のものに遮られにくくし、光を十分に取り込めるように配置する工夫も有効です。

植物育成ライトを選ぶ前に知っておきたいポイント

植物が元気に育てるためには、光の量や強さを知ることが大切です!

室内植物は、自然光が不足しがちな環境で育てられるため、植物育成ライトの活用が重要です。特に北海道の冬のように日照時間が短い場合には、植物育成ライトが成長を支える大きな助けとなります。

以下のポイントを押さえて、植物育成ライトを選びましょう。

- ライトの種類:植物育成ライトには主に蛍光灯とLEDがあります。 詳細はこちら

- 光の波長(スペクトル):赤色光や青色光など、植物の光合成に必要で重要な波長です。 詳細はこちら

- 色温度(ケルビン):光の色味を示すケルビン(K)は、植物の成長に適した光を選ぶ基準となります。 詳細はこちら

- 光量(ルーメン):光源が放つ光の総量を示す指標です。光の明るさを数値化したもので、広い面積を照らす際や複数の植物を育てる際の目安で、波長や照度も併せて考慮する必要があります。 詳細はこちら

- 照度(ルクス):光が特定の面に届く強さ(照度)を示す指標です。成長に大きく左右します。 詳細はこちら

- PPFD(光合成有効光量子束密度):植物が光合成に利用できる光の密度を示す指標です。植物育成において非常に重要です。 詳細はこちら

植物育成ライトの種類と特徴

1. 植物育成用蛍光灯の特徴2. 植物育成用LEDライトの特徴

それぞれの特性を押さえて、最適なライト選びに役立てましょう。

植物育成用蛍光灯の特徴

蛍光灯タイプの植物育成ライトは、広範囲を均一に照射でき、自然な光色が特長です。コンパクトなタイプからパネル型まであり、手軽に設置できるため、特に広い棚や室内ガーデンに適しています。初期コストも比較的低く、観葉植物を自然な見た目で楽しみたい場合におすすめです。 一方、長期的にはLEDライトが優れており、消費電力が少なく、寿命が長いため、トータルでのコストパフォーマンスに優れます。光合成に適した光の質も調整しやすく、植物の成長に適した環境が整えられます。ただし、現在の蛍光灯タイプの植物育成ライトは種類が限られ、評価も低い場合が多いため、LEDの方が性能面で安定しています。

- 広範囲を均一に照射でき、自然な光色で見た目が良い

- コンパクトなタイプからパネル型まであり、手軽に設置可能

- 初期コストが比較的低く、観葉植物を自然な見た目で楽しみたい場合に適している

植物育成用LEDライトの特徴

植物育成用LEDライトは、エネルギー効率が高く、熱をほとんど発生させないため、室内での使用に最適です。また、特定の波長を選んで植物の成長を促すことができるため、植物の育成に効果的です。特に赤と青の波長を備えたLEDは光合成をサポートし、冬の短い日照時間を補うのに最適です。

- エネルギー効率と低熱性:植物育成用LED全般に共通する特徴で、室内での使用に適しています。熱をほとんど発生させず、植物が光を十分に吸収できる環境を保ちます。

- 特定の波長の強化:スペクトルLEDやフルスペクトラムLEDの両方で、赤や青の波長が強化されています。これにより、光合成を効果的にサポートし、植物の成長を促します。

- 補助光としての効果:特に日照時間が短くなる冬や、秋に室内に取り込んだ植物、常時室内で育てている植物にとって、自然光を補う光源として役立ちます。

スペクトル・フルスペクトル・ケルビンとは?

1. スペクトルとは?2. フルスペクトルとは?

3. ケルビンとは?

植物育成ライトの商品説明欄でよく見かけるのが「スペクトル」「フルスペクトル」「ケルビン」といった用語です。これらはライト選びの重要なポイントです。

スペクトルとは?

スペクトルとは、光の色の成分(光の波長)を指し、スペクトルライトには赤、青、緑などの波長が含まれています。植物が光合成で特に利用するのは赤と青の波長です。これらの波長の光は、人間の目にはそれほど明るく見えないこともあります。

- 青色光(400–500 nm): 植物の葉の成長に重要。主に光合成に使われます。

- 赤色光(600–700 nm): 開花や果実の発育に重要。花や果実形成を促進します。

- 緑色光(500–600 nm): 植物が反射しているため、目に見える光としては多いですが、光合成にはそれほど重要ではありません。

- 使用方法:フルスペクトラムライトと併用することで、植物育成ライトの効果をさらに高めることができます。

フルスペクトルとは?

光の波長全体を含む光のことを指します。紫外線(UV)から可視光、赤外線(IR)までの全ての波長を含んでいます。

自然光に近い

フルスペクトル光は、色温度や演色性(物体の色を自然に見せる能力)において太陽光に近く、物の色を正確に再現します。

用途が広い

- 植物育成: フルスペクトルの光は、植物の光合成に必要な光をバランスよく提供します。

- 室内照明: 人間の生体リズム(サーカディアンリズム)を整える効果があります。

- 撮影・作業用照明: 色の再現性が高いので、アートや写真、医療現場でよく使われます。

人工的なフルスペクトル光

特定のLEDや蛍光灯は、太陽光に近い波長を再現するよう設計されており、「フルスペクトル」として販売されています。植物が自然光に近い環境で光合成を行えるようにするため、特に室内栽培や冬季の日照不足に有効です。パネルタイプとスポットタイプがあり、それぞれ特徴があります。

- パネルタイプ:広範囲に光を均等に照射するのに適しています。多くの植物を同時に育てたい場合や、大きな植物を育てる際に効果的です。

- スポットタイプ:特定の植物に集中して光を当てるのに適しており、消費電力が少なく、LEDの寿命も長いため経済的です。

【公式 BRIM(ブリム) PANEL X 植物育成ライト LED パネル】このライトは、植物の成長に必要なフルスペクトルLEDを搭載したパネル型の育成ライトです。光量を細かく調整できる機能を備え、適切な光環境を提供します。また、防水性能もあり、幅広い環境で利用できるのが特徴です。

【グリーンアドバイザー推薦 BRIM(ブリム) COSMO 植物育成ライト LED フルスペクトル】このライトは、は、フルスペクトルLEDで太陽光に近い光を提供し、植物の成長をサポートする室内用ライトです。E26口金に対応しており、設置が簡単で、広範囲に光を均等に照射できるのが特徴です。

【BRIM (ブリム) クリップソケット E26】ソケットは、植物育成ライトを設置するために必要不可欠です。クリップタイプなら、角度や位置の調整が容易になり、最適な照射位置にセットできます。たとえば、BRIM (ブリム) クリップソケット E26のような製品は、植物育成用のLED電球にも対応しており、1.5mのコードとスイッチが付いているため使いやすいです。

クリップタイプは、棚やテーブルに簡単に取り付けられ、設置スペースが限られている場合にも適しています。

ケルビンとは?

ケルビンは、光源が発する光の色温度を示す尺度です。 低いケルビン値(赤みが強い光)は温かみを感じさせ、高いケルビン値(青白い光)は冷たい印象を与えますが、実際の温度とは関係ありません。ケルビンは、「青が多い」「赤が多い」といったスペクトルの大まかな傾向を表し、ケルビンはライトを選ぶときの簡単な基準として便利です。

- 低いケルビン値(2500K〜3500K): 赤みが強く、温かみを感じさせる光。

- 高いケルビン値(5000K〜6500K): 青白い、冷たい印象の光。

- 苗や葉の成長: 4000K〜6500K(青色光が多い白色系)

- 開花・果実の成長: 2500K〜3500K(赤色光が多い暖色系)

- 観葉植物や日常的な育成: 3500K〜5000K(青色と赤色のバランス)

- 暗い場所や強い光が必要な植物: 5000K〜6500K(青白い光)

ルーメン・ルクス・PPFDとは?

1. ルーメンとは?2. ルクスとは?

3. PPFDとは?

植物育成ライトの商品説明欄で「ルーメン」や「ルクス」「PPFD」という言葉もよく見かけますね。それぞれがどのように光合成をサポートするのか、詳しく見ていきましょう。

ルーメンは光源が発する光の総量(全体の明るさ)を示す単位で、ルクスは特定の面積にどれだけ届いているか、つまり光のの強さ(照度)を表す単位です。それぞれ詳しく見ていきましょう。

ルーメンとは?

- ルーメンとは?:ルーメン(lm)は、光源が放出する光の総量を示す単位で、光源がどれだけ光を放っているかを測ります。数値が大きいほど、より多くの光を放出します。

- 光合成との関係:ルーメンは光合成には直接関係しませんが、適切なルクス(照度)を確保するために重要な指標です。ルーメンが高いほど、適切な距離や配置で光が届いた場合に植物が受け取る光の量(ルクス)が増え、これが植物に届く光合成有効光量子束密度(PPFD)を高める助けとなります。

ルーメンの具体例

- ろうそく1本の明るさ:約12~13ルーメン

- 60Wの白熱電球:約800ルーメン

- 日中の太陽光:100,000ルーメン以上

植物育成に必要なルーメンの目安

- 500~1,000ルクス:最低限光合成を行えるレベル:適応植物:観葉植物(例:ポトス、サンスベリア)

- 5,000~10,000ルクス:半日陰で育つ植物に適した範囲:適応植物:シクラメン、シュガーバイン

- 10,000~30,000ルクス:日光を好む植物に最適:適応植物:ゼラニウム、ハーブ類(例:バジル、ローズマリー)

- 30,000ルクス以上:強光環境が必要な植物:適応植物:果物や花卉類(例:ミニトマト、イチゴ、多肉植物)

植物育成では、ルーメンだけではなく、スペクトル(光の波長)も重要です。例えば、植物は赤色光や青色光を好むため、ルーメンが高いだけでは十分ではない場合もあります。

ルクスとは?

- ルクスとは?:ルクス(lx)は、光が特定の面に届く照度を示す単位で、1平方メートルの面積に届く光の量を表します。光源が放つ光の総量を示す「ルーメン」とは異なり、「光がどれだけ強くその面を照らしているか」を測る指標です。例えば、同じ1,000ルーメンの光でも、それが1平方メートルに集中している場合と10平方メートルに広がっている場合では、ルクスの値は大きく異なります。

- 光合成との関係:ルクスは植物の光合成に直接的な影響を与える指標の一つです。ただし、植物が効率的に光合成を行うには、ルクスの値だけでなく、スペクトル(波長)や光合成有効光量子束密度(PPFD)も重要です。高いルクスが適切な波長で提供されることで、植物は光合成を最適化し、健康的に成長することができます。

- PPFDとルクスの違い:ルクスは光の強さ(照度)を人間の目の感覚に基づいて測り、PPFDは植物が光合成に利用できる光の密度を、植物の視点で測ります。

たとえルクスが高くても、光が光合成に適さない波長の場合、PPFDは低くなります。逆に、PPFDが高い場合は植物にとって効率的な光が届いていることを意味します。

ルクスの具体例

- 星明りの夜:0.001~0.01ルクス

- 月明かりの夜:1ルクス

- 薄暗い室内:50~200ルクス

- オフィスの明るさ:300~500ルクス

- 曇りの日の屋外:1,000~5,000ルクス

- 晴れた日の屋外(直射日光):50,000~100,000ルクス

植物育成に必要なルクスの目安

植物にとって、ルクスは光合成に必要な照度を示す重要な指標です。以下は、植物に必要なルクスの目安です。

- 30,000ルクス以上:強光環境が必要な植物(例:果物や花卉類)

- 500~1,000ルクス:最低限光合成を行えるレベル(観葉植物などに適応)

- 5,000~10,000ルクス:半日陰で育つ植物に適した範囲

- 10,000~30,000ルクス:日光を好む植物に最適

ルクスと距離の関係

光源からの距離や照射範囲によって、同じルーメンでもルクスの値は異なります。例えば、1,000ルクスの光源を植物に半分の距離まで近づけると、ルクスは理論上4倍の4,000ルクスに増加します(逆二乗の法則)。距離が近づくほど急激にルクスが増加するため、光量の調整時に参考になります。ただし、実際には光源の特性や周囲の反射、光の拡散などが影響するため、この数値はあくまで目安として考えるべきです。また、光源を植物に近づけすぎると、熱によって葉が焼けるリスクがあるため、距離の調整には注意が必要です。

PPFDとは?

PPFD(光合成有効光量子束密度)は、植物が「光合成に使える光がどれくらい届いているか」を測る数字です。光はたくさんあっても、すべてが植物に役立つわけではありません。PPFDは、植物が実際に利用できる波長の光だけを数える重要な数値です。植物の種類や成長段階に応じて適切な範囲を保つことが重要です。

PPFDの適切な目安

- 観葉植物: 100~400 μmol/m²/s

- 野菜や果実: 400~800 μmol/m²/s

- 高光量を必要とする植物: 800~1000 μmol/m²/s以上

PPFDと他の指標との違い:PPFDは、植物が利用できる光(波長400~700nm)のみを測定するため、植物育成に特化した指標です。一方、ルクスやルーメンは人間の視点での光の明るさを測定します。

植物育成ライトの選び方のポイント

「スペクトル」「ケルビン」「ルーメン」「PPFD」など、植物育成ライトを選ぶ際に欠かせない要素を理解して、最適なライトを選びましょう!

- スペクトル:赤色光(約600~700nm)は開花や果実形成を促し、青色光(約400~500nm)は葉や茎の発育を助けます。ケルビン値を参考に、植物の成長段階や種類に適したスペクトルのライトを選びましょう。

- フルスペクトル:太陽光に近い全体の波長を含む光で、植物が自然光に近い環境で光合成を行えるため、特に冬季や室内での栽培に適しています。初心者や幅広い用途に適したライトとしておすすめです。

- ケルビン:光の「色温度」を示し、「青が多い」「赤が多い」といったスペクトルの大まかな傾向を表します。光合成に直接関与するわけではありませんが、スペクトルを選ぶ際の簡単な基準として便利です。例えば、5000~6500K(昼白色~昼光色)は青色光が多め、2700~3000K(電球色)は赤色光が多めで、目的に応じた選択が可能です。

- ルーメン:光源が放つ光の総量を示します。広い面積や複数の植物を育てる場合に重要な指標です。光合成には直接的に関係しませんが、ルクスやPPFDを十分に確保するために、十分なルーメン値が必要です。

- ルクス:ルクスは、光がどれだけ強く植物に届いているかを表します。照射面積や距離によって変化するため、光源を植物に近づけたり、照射範囲を調整して適切な値を確保しましょう。

- PPFD:植物が光合成に利用できる光の密度を示し、光合成に必要な光がどれだけ届いているかを意味します。PPFDが高いほど光合成効率が向上しますが、過剰な光密度はストレスを引き起こすため、適切な範囲を確保することが重要です。

- ワット数:ライトの消費電力を示す単位で、光の強さやエネルギー効率の目安になります。

- 小型の植物や観葉植物(ポトス、多肉植物など): 15~30W

- 中型の植物や小さな果実植物(モンステラ、ミニトマトなど): 30~50W

- 大型の植物や複数の植物を同時に育成する場合: 50W以上

- LEDライトでは、少ないワット数でも高いルーメンを実現できるため、「ワット数=明るさ」とは限りません。ルーメンやPPFDなど他の要素も併せて確認することが大切です。

植物育成ライトで育てやすい植物

1. 観葉植物2. ハーブ類

3. 小型の開花植物

4. 植物育成ライトだけでは難しい植物

植物育成ライトで初心者でも簡単に育てられる植物をご紹介します!

観葉植物

観葉植物は比較的低光量(低ルーメン)、低照射(低ルクス)でも育ちますが、さらに効果的に育てるためには、光の波長(スペクトル)も非常に重要な要素となります。照射時間を整えることも重要です。

1. 光量(ルーメン)

- 低ルーメン(500~2,000ルーメン程度)で十分。明るさを控えめにし、過剰な光を避ける。

2. 照射強度(ルクス)

- 低ルクス(200~1,000ルクス程度)を目指す。

- 強すぎる光を避け、植物に優しい光環境を作る。

3. 波長(スペクトル)と色温度(ケルビン)

- 青色光(450~495 nm):葉の成長を促進するために最適です。フルスペクトルにこだわらず、青色光が強化されたライトを選ぶことで、より効果的に植物の成長をサポートできます。

- 青色が多めのフルスペクトルライト:フルスペクトルのライトは、太陽光に近い全波長を提供しますが、青色光が強調されたタイプを選べば、葉や茎の成長を促進しやすくなります。

観葉植物を育てるにあたって青色光が多めの光を選ぶには、ケルビン値を参考にして、高ケルビン(4000K〜5000K)を選んでください。

4. 照射時間

2〜16時間/日の照射が目安です。室内で育てる場合、自然光が十分でない場合は、LEDライトを使って1日に12時間程度の光を提供するのが理想的です。タイマーで管理すると便利です。

- 光の質: 観葉植物は強い光を長時間必要としないため、過剰な光は逆効果です。過剰照射はストレスや葉焼けを引き起こすことがあります。

- 夜間の休息: 植物には8〜12時間の暗い時間が必要です。夜間の休息時間をしっかり確保しましょう。

- 光源の距離: 光源が強すぎる場合、照射時間を短くし、光源を少し離すと良いです。

ハーブ類

ハーブは室内でも育てやすく、料理や香りを楽しむために人気の植物です。成長を促すためには、適切な光量(ルーメン)、 照射強度(ルクス)、波長(スペクトル)、そして照射時間をバランス良く整えることが重要です。

1. 光量(ルーメン)

- 低〜中ルーメン(500〜3,000ルーメン)が適しています。

2. 照射強度(ルクス)

- 500〜2,000ルクス程度を目指す

- 低ルクスを必要とするハーブ(例:ミント、バジル):500〜1,000ルクス程度が適しています。

- 中ルクスを必要とするハーブ(例:ローズマリー、タイム、オレガノ):1,000〜2,000ルクス程度が適しています。

3. 波長(スペクトル)と色温度(ケルビン)

室内でハーブを育てる場合、青色光が強調されたライトを使うことで、健康的な成長をサポートできます。一部のハーブ(特に開花するもの)では、赤色光も有効です。

- 青色光(450〜495 nm):ハーブの葉や茎の成長を促進し、全体の健康を支えるために重要です。フルスペクトルにこだわらず、青色光が強調されたライトを使用することで、ハーブの成長をより効果的にサポートできます。

- 青色が多めのフルスペクトルライト:フルスペクトルのライトは太陽光に近い全ての波長を提供しますが、青色光を強調したタイプを選ぶことで、葉や茎の成長をさらに促進しやすくなります。

ハーブを育てるにあたって青色光を強調するには、ケルビン値が高い(4000K〜5000K)のライトを選びましょう。

4. 照射時間

12〜16時間/日が目安です。タイマー管理を使用して、適切な照射時間を保ちましょう。

小型の開花植物

小型の開花植物(ベゴニア、アンスリウムなど)は、室内でも育てやすく、華やかな花で空間を彩ります。開花をスムーズに進め、美しい花色を保つためには、適切な光量(ルーメン)、 照射強度(ルクス)、波長(スペクトル)のバランスを考慮したライト選びが欠かせません。

1. 光量(ルーメン)

- 中〜高ルーメン(2,000〜5,000ルーメン)が適しています。

2. 照射強度(ルクス)

- 1,000〜3,000ルクス程度が理想的です。

- 中ルクスを必要とする小型の開花植物(例:ベゴニア、アンスリウム):1,000〜2,000ルクス程度が適しています。

- 中~高ルクスを必要とする小型の開花植物(例:シクラメン、カランコエ):2,000〜3,000ルクス程度が適しています。

3. 波長(スペクトル)と色温度(ケルビン)

- 赤色光(600〜700 nm):赤色光は特に開花を促進し、花の色を美しく保つために重要です。青色光(450〜495 nm)も必要ですが、開花を促進するためには赤色光が多めとなるバランスが最適です。

- 赤色が多めのフルスペクトルライト:フルスペクトルのライトは、太陽光に近い全波長を提供しますが、赤色光が強調されたタイプを選ぶことで、開花を促進しやすくなります。

小型の開花植物を育てるにあたって、赤色光が多めのケルビン値(2500K〜3500K)で選ぶと開花に効果的です。

4. 照射時間

12〜16時間/日の照射が理想的です。タイマー管理で照射時間を調整しましょう。

植物育成ライトだけでは難しい植物

- 屋外の強光を必要とする植物:睡蓮やポーチュラカなど、強い日差しを必要とする植物は、室内で育成ライトだけで育てるのは難しい場合があります。これらは夏の間は屋外の強い光が理想的ですが、ライトの工夫次第では室内である程度の育成が可能です。

光の配置と効果的な使い方

1. 光の位置と距離2. 光の方向と複数ライトの活用

3. 実例:睡蓮が室内で開花

4. 植物の反応を観察

光の配置と使い方次第で、植物の健康と成長が大きく変わります!

光の位置と距離

照明の位置や距離は、植物の健康や成長に大きく影響します。適切な距離を保つことで、植物が光合成に必要な光を十分に受けることができ、葉焼けなどのリスクも軽減されます。一般的には、ライトの強さや植物の種類に応じて、20〜30cmの距離を目安に調整すると良いでしょう。特に高いルクスやルーメンを必要とする植物の場合、距離を少し遠くすることもあります。

- 適切な距離:植物からライトまでの距離は、20〜30cmを目安に調整。光の種類に応じて距離が異なる場合もあるため、育成ライトの特性に合わせる。

- 均等な照射:光が植物全体に均等に届くように配置を工夫し、葉に偏りなく光を当てるようにします。これにより、植物の成長が均等に促進され、より健康に育てることができます。

光の方向と複数ライトの活用

植物が光合成を行うためには、少なくとも1,000ルクス以上が必要とされています。ただし、秋に室内に取り込んだ植物や、もともと屋外で育てるような植物を室内で育成する場合には、より高いルクスが求められることがあります。

10,000ルクス以上を目指す場合は、高いルーメンのライトを使用しつつ、照射範囲を狭めることで、必要なルクスを得ることができます。これにより、植物に必要な光の強さを十分に提供し、効率的に光合成をサポートすることができます。

- 複数ライトの配置:10,000ルクス以上を目指す場合は、照射範囲を狭めることで効率的に光量を確保できます。複数のライトを組み合わせることで、広い範囲に均等な光を提供できます。

- 光の方向:上方からの光だけでなく、周囲から異なる方向で照射することで、光が植物全体に行き渡ります。これにより、特定の部分だけが過成長するのを防ぎ、全体のバランスを保った成長を促します。

実例:睡蓮が室内で開花

北海道の管理人の家では、複数のフルスペクトラムライトを上、左右から近距離で配置し、光を集中させることで、睡蓮のような強光を必要とする植物が室内で開花しました。この方法により、屋外に近い光条件を再現し、室内での育成が難しい植物も育てられる可能性があることがわかりました。

この方法は光を多く必要とする植物や、均等な成長を求める植物にとって有効なアプローチの一つで

植物の反応を観察

植物育成用ライトを使う際には、植物の反応を定期的に観察しましょう。以下のポイントに注意して、植物が健やかに育つ環境を整えましょう。

- 葉の色と鮮やかさ

- 葉が薄くなったり、鮮やかさを失う場合:光が足りていない可能性があります。

- 葉が焦げたような色になる場合:光が強すぎる可能性があります。

- 成長やしおれ具合

- 成長が鈍化したり、しおれている場合:光量や配置に問題があるかもしれません。

室内で植物育成用ライトを使うことで、適切な光を確保し、植物の健康を保つことができます。ただし、光の管理は一度設定して終わりではありません。定期的に植物の状態を観察し、葉や茎の変化に応じて照明の位置や時間を調整することで、より美しい植物の姿を楽しむことができます。

照明時間とタイマー設定

1. 照明時間の設定2. タイマーの種類と特徴

3. アナログタイマー

4. Wi-Fi対応タイマー

5. デジタルタイマー

タイマーを上手に使って、室内でも健やかな植物の成長をサポートしましょう!

照明時間の設定

植物によって必要な光の量は異なりますが、一般的には12~16時間の光を提供することが推奨されています。冬場は基本的に光合成が緩やかになりますが、室内に取り込んだ植物や常時室内で管理している植物は、日照不足になりやすいため、補助照明で光合成をサポートすることが重要です。

日照不足を補うためにタイマーを使って自動的にオン・オフを設定すると便利です。また、植物には昼と夜のサイクルが必要なため、夜間は暗い環境を確保しましょう。

- 光の量:植物によって必要な光の量は異なりますが、一般的には12~16時間の光を提供することが推奨されています。

- 冬場のサポート:冬場は光合成が緩やかにはなりますが、室内に取り込んだ植物や常時室内管理の植物には、日照不足にならないよう補助照明で光合成をサポートすることが重要です。

- タイマーの活用:日照不足を補うため、タイマーを使って自動的にオン・オフを設定すると便利です。

- 昼と夜のサイクル:植物には昼と夜のサイクルが必要なため、夜間は暗い環境を確保しましょう。

タイマーの種類と特徴

植物の照明管理に便利なタイマーは以下の3つのタイプがあります。

アナログタイマー

コンセントに直接挿して使うタイプで、ダイヤル式により簡単に時間設定ができます。シンプルな操作性を好む方に向いており、電池が不要な点も手軽さのポイントです。👉[アナログタイマーのおすすめポイントを詳しく見る]

Wi-Fi対応タイマー

スマホアプリで外出先からも操作でき、離れていても調整が可能です。また、消費電力のモニター機能が付いているタイプもあり、省エネ管理にも役立ちます。👉[Wi-Fi対応タイマーのおすすめポイントを詳しく見る]

デジタルタイマー

コンセントに直接挿すタイプがほとんどで、細かい設定が可能です。リピート機能や複数のタイマー設定ができるモデルもあり、より正確な照明管理に適しています。👉[デジタルタイマーのおすすめポイントを詳しく見る]

アナログタイマー

室内植物管理を効率化し、シンプルにタイミング設定をしたい方にぴったりのタイマーです。

【リーベックス(Revex) のプログラムタイマー】

リーベックス(Revex) のプログラムタイマーは、室内植物の管理に適しています。以下が、植物育成に役立つ理由です。

主なおすすめポイント

- シンプルな操作性:使い方が非常にシンプルで、ボタンを手で直接押してタイマー設定するため、簡単かつシンプルです。Wi-Fiやデジタル機能が不要な場合、気軽に使える点が魅力です。育成ライトや水やり装置などのオン・オフを簡単に管理できるので初めてタイマーを使う方でも使いやすいです。

- 多様な設定パターン:24時間内に複数回のオン・オフ設定ができ、必要な時間に応じて照明時間や給水間隔の細かいスケジュールを組むことが可能です。

- 省エネ効果:設定時間外は自動で電源がオフになるため、必要な時間にのみ機器を稼働させることができ、無駄な電力消費を抑えられ節電にもつながります。

- アナログ式とデジタル式:リーベックスのタイマーにはアナログ式とデジタル式のモデルがあり、好みや使用目的に合わせて選べます。

こんな方におすすめ

- 手軽に植物の育成ライトや給水装置を管理したい方

- 省エネを重視している方

- アナログで簡単な設定を好む方

- 細かいタイミング設定が必要な方

Wi-Fi対応タイマー

SwitchBotのスマートプラグは、セットアップも簡単で、室内植物の管理やタイマー操作が可能であり、スマートホーム初心者にも扱いやすいモデルです。

【SwitchBot スマートプラグ ミニ】

SwitchBot スマートプラグ ミニは、特にガーデニングや室内での植物育成ライト、給水システムなどに活用する場合に便利で、以下の特徴からおすすめできます。

主なおすすめポイント

- 消費電力モニター機能:植物育成ライトやその他デバイスの消費電力を把握でき、効率的なエネルギー管理が可能です。

- タイマー機能:ライトのオンオフや水やり装置の時間設定ができるため、植物の成長サイクルを安定して維持できます。

- 遠隔操作と音声コントロール:スマホからBluetoothまたはWi-Fiで遠隔操作でき、Alexa、Google Home、Siri、IFTTTなどの音声アシスタントにも対応しているため、手間をかけずに操作が可能です。

- 省エネ設計:節電・省エネを重視しており、使用量をモニタリングしながら効率的な使い方ができます。

こんな方におすすめ

- 自動で植物育成ライトや水やりシステムの管理をしたい方

- エネルギー消費を管理し、節電対策をしたい方

- 家庭内でスマートホームの機能を増やしたい方

デジタルタイマー

BN-LINKのデジタルコンセントタイマーは、シンプルながらもプログラム数が多く、室内での植物管理にも十分対応できる優れた選択肢です。

【ビーエヌリンク(BN-LINK) スマート デジタル コンセントタイマー】

ビーエヌリンク(BN-LINK) スマート デジタル コンセントタイマーは、室内の植物管理に適しています。以下の機能が植物育成に役立つポイントです。

主なおすすめポイント

- 20プログラム設定:最大20個のオン・オフプログラムを設定できるため、植物育成ライトや水やり装置などの細かいスケジュール管理が可能です。

- リピート機能:一度設定したタイマーは毎日自動で繰り返されるので、セットした通りのルーチンが維持できます。これにより、植物の成長サイクルを安定してサポートできます。

- 大画面表示:見やすいディスプレイにより、プログラムの確認や設定が簡単に行えます。

- 省エネ・節電:タイマーを使用することで、育成ライトや給水装置の無駄なオンオフを防ぎ、省エネにつながります。

こんな方におすすめ

- 育成ライトや給水システムのスケジュール管理を手軽にしたい方

- 一度設定してしまえば自動で繰り返したい方

- シンプルなデジタルタイマーで安価に植物管理を始めたい方

Q&A|光の管理

太陽と光合成に関する「よくある質問と解決策」を以下にまとめました。

Q1. 光合成にはどれくらいの光量が必要ですか?

A. 一般的に植物が光合成を行うためには、少なくとも1,000ルクス以上の光が必要です。屋内の光量が不足する場合、人工照明で補うと効果的です。👉詳細は[ルクスとは?]、[植物育成ライトを選ぶ前に知っておきたいポイント]を参考にしてください。

Q2. 植物の光が足りないと、どのようなサインが見られますか?

A. 光が足りない場合、葉が薄くなり、色が黄色や淡い緑に変わることがあります。また、茎が細長く伸び、倒れやすくなる「徒長」と呼ばれる状態になることもあります。👉詳細は[日照不足の影響と工夫]を参考にしてください。

Q3. 日照不足の際、植物育成ライトを使うタイミングは?

A. 特に日照時間が短い冬季や、曇りの日が多いときに植物育成ライトを利用すると効果的です。植物育成ライトは夕方や早朝に使うと、日照時間を延ばせます。👉詳細は[光の配置と効果的な使い方]を参考にしてください。

Q4. 北海道の冬でも光合成を促進できる方法はありますか?

A. 日照時間が短くなる冬には、植物育成ライトを活用して日照不足を補うと良いでしょう。特に、フルスペクトラムのLEDライトは、太陽光に近い光を提供し、冬季の光合成をサポートします。👉詳細は[フルスペクトルとは?]を参考にしてください。

Q5. 西日の強い場所に植物を置いても大丈夫ですか?

A. 多くの植物は強い西日を嫌います。強い光や高温によって葉が焼けることがあるため、必要であれば遮光カーテンやブラインドで光を調整しましょう。👉詳細は[午後の光の役割と植物が西日を嫌う理由]を参考にしてください。

Q6. LEDライトと蛍光灯のどちらが植物に適していますか?

A. 両方とも植物育成に使えますが、LEDライトはエネルギー効率が高く、長寿命で経済的です。特に赤と青の波長を強化した「フルスペクトラムLED」が、光合成を効率的にサポートします。👉詳細は[植物育成用蛍光灯の特徴]、[植物育成用LEDライトの特徴]を参考にしてください。

Q7. 植物育成ライトだけで植物を育てることはできますか?

A. はい、特にLEDや蛍光灯などの植物育成用の照明を使用すれば、室内でも植物を育てることが可能です。ただし、光の波長や照射時間の管理が重要になります。👉詳細は[植物育成ライトで育てやすい植物]を参考にしてください。

Q8. 光が強すぎると植物はどうなりますか?

A. 光が強すぎると葉焼けが発生し、葉が茶色や白っぽく変色します。また、植物がストレスを感じ、成長が鈍ることもあります。👉調整方法は[植物が西日を嫌う理由]を参考にしてください。

まとめ|植物育成における光の重要性

植物育成において、光は成長や健康を左右する最も重要な要素の一つです。この記事では、光合成の基本から太陽光と人工光の役割、育成ライトの選び方や活用法について解説しました。ここでは、各ポイントを振り返りながら、植物に最適な光環境を整えるためのヒントを再確認しましょう。

光合成と呼吸

光合成は、植物が二酸化炭素と水を原料に太陽光のエネルギーを利用して栄養を作り出し、酸素を放出するプロセスです。一方、呼吸は、光合成で作られた栄養をエネルギーに変えて植物の成長を支えます。

➡詳しくは光合成と呼吸をご覧ください。

太陽光の役割

太陽光は植物にとって最も自然で重要な光源です。午前と午後の光が植物に与える影響や、日照不足への対応策を理解することで、より良い育成環境を作ることができます。

➡詳しくは太陽光の種類や午前と午後の光が植物に与える影響、日照不足の影響と工夫をご覧ください。

植物育成ライトの基本

室内で植物を育てる場合、自然光が不足しがちです。植物育成ライトを活用して、必要な波長や光量を補うことで、健やかな成長をサポートできます。

➡詳しくは植物育成ライトを選ぶ前に知っておきたいポイントをご覧ください。

ライトの選び方と活用方法

植物育成ライトを選ぶ際には、スペクトル(波長)、ケルビン(色温度)、ルーメン(光量)、ルクス(照度)、PPFD(光合成有効光量子束密度)を考慮しましょう。さらに、光の配置や照明時間を適切に設定することで、植物に最適な光環境を整えることができます。

➡詳しくは植物育成ライトの選び方のポイントや照明時間とタイマー設定をご覧ください。

植物育成のヒント

育成しやすい植物の選び方や、光の配置による効果的な育て方を学ぶことで、初心者でも安心して植物を楽しむことができます。

➡詳しくは植物育成ライトで育てやすい植物や光の配置と効果的な使い方をご覧ください。

疑問点はQ&Aで解決

光の管理に関する具体的な疑問については

➡Q&A|光の管理を参考にしてください。

光の管理を通じて植物を健やかに育て、豊かなガーデニングライフを楽しみましょう!

次は、水と植物の関係について学びましょう!詳しくは『③水やり—植物が健やかに育つための水管理のコツ』で解説しています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48f56695.de7618ec.48f56696.5d0db388/?me_id=1252887&item_id=10017401&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimadoki%2Fcabinet%2F08235067%2F10047491%2F11189950%2Fimgrc0091777342.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48f56b2f.131dea59.48f56b30.890aeecd/?me_id=1415408&item_id=10000043&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fswitchbot%2Fcabinet%2F09377790%2F09563522%2Fplugmini.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/48f56fdb.787c01b8.48f56fdc.7d6e3332/?me_id=1427377&item_id=10238306&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwmarket%2Fcabinet%2F11019979%2F28974474_0.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)