ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、植物を健やかに育てるための「植え替え」の必要性とその具体的な手順についてご紹介します。植え替えのタイミングや注意点を理解し、植物が元気に成長する環境を整えましょう。

ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、植物を健やかに育てるための「植え替え」の必要性とその具体的な手順についてご紹介します。植え替えのタイミングや注意点を理解し、植物が元気に成長する環境を整えましょう。植え替えの必要性

1. 根詰まりを防ぐ2. 土壌環境の改善

根詰まりや土壌の劣化を解消して、植物が快適に成長できる環境を整えましょう。

植物が健康に成長し続けるためには、定期的に植え替えを行うことが重要です。庭植えでは、ほとんど必要ありませんが、特に鉢植えは、植え替えをすることで、根詰まりや土壌の劣化といった問題を解消し、快適な環境を整えることができます。

根詰まりを防ぐ

植物が成長するにつれて、鉢の中で根がぎゅうぎゅう詰めになる「根詰まり」が起こります。この状態では、水や栄養が根全体に行き渡りにくくなり、成長が鈍化します。植え替えによって、以下のような効果が期待できます。

- 根の伸びをサポート:より広い鉢に植え替えると、根が十分に広がるスペースが確保され、健康な成長を促します。

- 保水力・栄養吸収力の改善:植え替えで土の量が増えること、根の過密状態が改善されることで、保水力が高まり、水や栄養が効率よく吸収できる環境が整います。

- 通気性・排水性の改善:植え替えにより、鉢内の空間が広がることで、土壌に空気と水が行き渡りやすくなり、根が健全に呼吸できるようになります。

土壌環境の改善

長期間使用された土壌は、栄養不足や水はけの悪化だけでなく、病原菌や害虫の繁殖地になりやすくなります。新しい土に替えることで、これらのリスクを大幅に軽減できます。

- 古い土のリフレッシュ:分解された有機物や栄養バランスの乱れを新しい土で改善します。

- 病原菌のリスク軽減:植物の根は成長する中で不要な物質(老廃物)を土壌中に排出します。老廃物は病原菌の栄養となるので、土を入れ替えることで、病原菌の発生を抑えます。

- 害虫の除去:古い土に含まれる湿気や有機物は、コバエの成虫が卵を産みつけ、幼虫が育つ原因となるため、土を新しいものに入れ替え、クリーンな環境を整えます。

植え替えのサイン

植物からの植え替えサインを見逃さず、植え替えで快適な環境を維持しましょう。

植物が植え替えを必要としているかどうかは、いくつかのサインを観察することで判断できます。以下のポイントを定期的にチェックして、早めに対処しましょう。

鉢底から根が出ている

鉢底の穴から根がはみ出している場合、鉢の中で根が成長しすぎている「根詰まり」の状態が考えられます。このまま放置すると、根が十分に栄養を吸収できず、成長が止まる原因になります。

水の吸収が悪くなる

水やりをしても水がすぐに鉢の底から流れ出てしまう場合、根が詰まりすぎて土壌が十分に水を保持できていない可能性があります。これは植え替えの必要性を示す典型的なサインです。

植物が全体的に弱々しい

葉が黄ばんだり、しおれたりする場合、根が土壌から十分な栄養や水分を吸収できていない可能性があります。特に新芽が成長しない場合は、植え替えが必要な時期です。

鉢の土が減ったり固くなったりしている

長期間使用された土は、自然に固まったり減少したりします。この状態では水はけや通気性が悪化し、植物が健康に育つための環境が損なわれます。

鉢が不安定になる

植物の上部が大きく成長しているのに対し、鉢が小さいままだとバランスが崩れて不安定になります。この場合は、一回り大きな鉢に植え替える必要があります。

害虫やカビの発生

土壌の表面に白カビが発生したり、害虫(コバエなど)が増えている場合は、古い土が劣化しているサインです。新しい清潔な土壌に替えることでこれらの問題を解消できます。

1年~2年経過した頃

鉢植え植物は、1年〜2年経過すると植え替えの必要性が出てくることが多いです。植物の元気がなくなってきたり、根詰まりなどの兆候が見られなくても1年〜2年に一度植え替えを行うと安心です。

植え替えのタイミング

北海道は日中と夜間の気温差を考慮して、植物への負担が少ないタイミングで植え替えを行いましょう。

北海道の気候は本州とは異なり、短い夏と厳しい冬が特徴です。このため、植え替えのタイミングも地域特有の気候に合わせる必要があります。以下に、北海道での植物の種類ごとの適切な植え替え時期を詳しく解説します。

北海道の平均的な植え替え時期

- 春(5月下旬~6月上旬)

気温が安定し始め、植物の成長が活発になる時期です。北海道では遅霜のリスクが残る5月中旬以前を避け、暖かくなった頃に植え替えるのが最適です。 - 秋(9月中旬~10月初旬)

成長期の終盤で、植え替えによるストレスが少ない時期です。9月下旬以降は夜間の気温が急激に下がるため、10月初旬頃までに作業を終えておくと植物の負担を軽減できます。

耐寒性多年草

- 春に花が咲くタイプ:10月頃(休眠期の前)。秋の涼しい気候で植え替えを行うと、翌春に健康な状態で花を咲かせる準備が整います。例:ギボウシ(ホスタ)

- 初夏~秋に花が咲くタイプ:4月頃(休眠期明け直後)。成長期に入る前に植え替えを行うことで、植物の負担を軽減できます。例:オダマキ

非耐寒性多年草

- 春の適期:5月下旬~6月上旬。気温が安定し始めた初夏に植え替えを行うことで、根が新しい環境に馴染みやすくなります。例:ゼラニウム

- 秋の適期:9月下旬~10月上旬。秋の涼しい時期も適しています。ただし、霜が降りる前に植え替えを完了させ、室内に取り込みます。例:フクシア

常緑樹

- 春(4月下旬~5月上旬)

成長期に入る直前の春先が適しています。気温が上がり始める5月中旬以降は避けた方が良いでしょう。例:シャクナゲ - 秋(9月下旬~10月)

成長が穏やかになる秋も適期です。ただし、寒さが厳しくなる前に作業を終えることが大切です。例:ドイツトウヒ

落葉樹

- 真夏と真冬以外

特に春(4月~5月)や秋(9月~10月)がベストタイミングです。葉が落ちて休眠状態に近い時期は、植え替えのストレスが少なくなります。例:ジューンベリー

観葉植物

- 6月中旬以降

北海道では夜間の気温が安定する6月中旬以降に植え替えると、植物への負担が軽減されます。ただし、部屋の暖房状況によって柔軟に対応可能です。 - 無加温の部屋での注意点

夜間に冷え込む場合、植え替えは寒さのリスクが少なくなる6月以降が安全です。植え替え後も植物が冷気にさらされないよう注意しましょう。 - 暖房を使用している部屋

北海道では夜間でもストーブをつけっぱなしにしている部屋が多く見られるため、そのような環境においては、植え替えの適期は比較的柔軟に対応できます。植物の状態や土壌の劣化に応じて春~秋までの間に植え替えを検討しても問題ありません。

北海道特有の注意点

- 遅霜に注意

春の植え替えは遅霜が降りるリスクを考慮し、気温が安定する5月下旬以降に行うのが安心です。 - 急な寒暖差

秋の植え替えは9月中旬以降に気温が急激に下がることを考慮し、早めに作業を終えましょう。

植え替えの準備

植え替えを成功させるために、まずはしっかり準備しましょう。

- 植物の状態を確認

- 以下のサインが植え替えの主なサインです。

- 鉢底から根がはみ出している

- 土が固まって水を吸収しづらい

- 葉がしおれて元気がないなど

- 新しい鉢と土を準備する

- 鉢は現在のものより一回り大きいサイズを選びます。

- 植物に適した用土を選びます。

- 道具を整える

- スコップ、園芸用ハサミ、鉢底ネット、鉢底石、作業シート、ゴム手袋などを用意します。

植え替えの手順

植物に負担をかけない方法で、優しい植え替え作業を行いましょう。

植え替えを成功させるためには、丁寧な手順と適切な配慮が欠かせません。以下に、基本的な植え替えの流れをご紹介します。

1. 植物を鉢から取り出す

- 植物の茎や幹の付け根部分を軽く押さえ、鉢を逆さにして植物をゆっくり引き抜きます。

- 抜けにくい場合は、鉢の縁を軽く叩いて土を緩めるとスムーズです。

2. 古い土を落とす

- 根についた古い土を手で軽くほぐして落とします。

- 根が絡み合っている場合は無理に引っ張らず、そっとほぐしてください。

- 注意: 根を崩すかどうかについては、植物の種類や状態に応じて対応してください。詳しくは、[根をほぐすかほぐさないかの判断]をご参照ください。

3. 傷んだ根を剪定する

- 黒ずんだり腐ったりしている根をハサミで清潔にカットします。

- 根の長さが極端に長い場合は、適度に整えることで新しい鉢に収まりやすくなります。

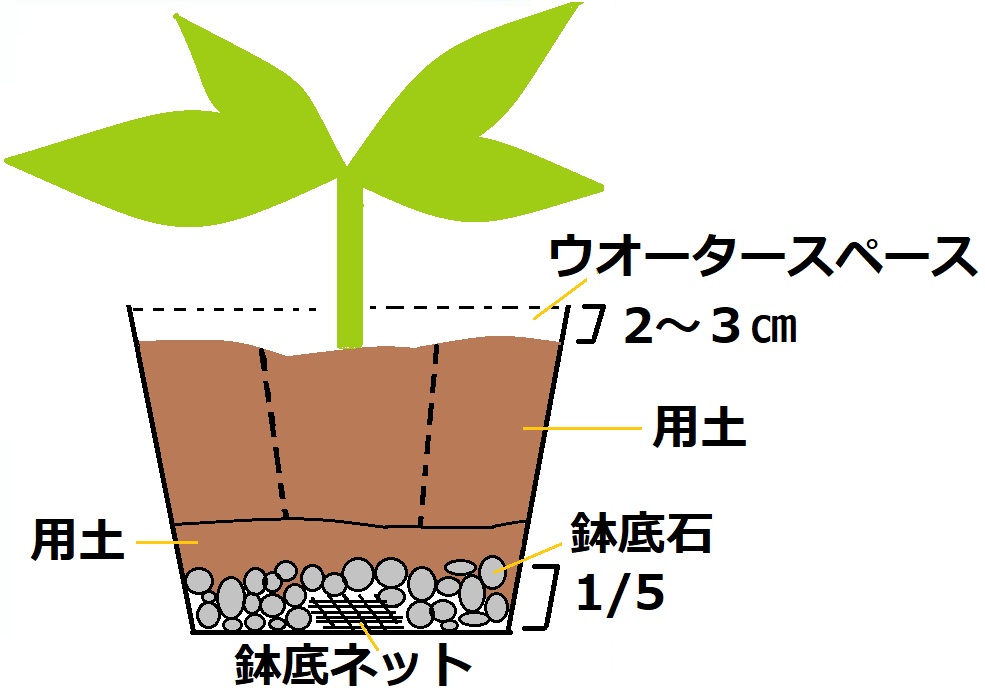

4. 新しい鉢に土を敷く

- 鉢底に鉢底ネットと鉢底石を敷いて、排水性を確保します。

- 基本用土と元肥を混ぜ合わせた土を、鉢底石が隠れるくらいの高さまで入れます。

5. 植物を植え付ける

- 鉢の中心に植物を仮置きし、※ウォータースペース(鉢の縁から2~3cmの余裕)を確認します。

※鉢植えの土の表面と鉢の縁の間に作る隙間のことです。このスペースを確保することで、水やりの際に水が鉢からあふれず、土全体にしっかり浸透します。

- 周囲に新しい土を入れ、根の隙間を埋めるように丁寧に土を詰めていきます。

- 最後に植物が安定するよう軽く押さえます。

6. 水やりをする

- 植え替え後に鉢底から水があふれるくらいたっぷりと水を与え、土と根を密着させます。この作業で空気の隙間がなくなり、根が新しい土壌に馴染みやすくなります。

- 注意: 水が鉢底からしっかり排水されることを確認してください。表面に水が溜まるようであれば排水性が不十分です。

植え替えの注意点

植え替え作業中の注意点、植え替後に気を付けるべきポイントをまとめました。

- 季節や気温に配慮する:適期であっても気温が極端に高い日や寒い日には植え替えを避け、天候が穏やかな日に行うのが理想的です。

- 適切な鉢のサイズを選ぶ:鉢が大きすぎると余分な土が保水しすぎて根腐れの原因になります。一回り大きいサイズが基本です。

- 根を傷つけない:植え替え作業中に根を引っ張ったり、無理にほぐしたりしないよう慎重に取り扱いましょう。

- 植え替え後の管理:植え替え直後は植物がストレスを感じやすい状態です。直射日光を避けた明るい日陰で数日間安静に管理してください。

- 水やりの調整:植え替え直後は根が土に馴染むまで吸水力が低下するため、水をやりすぎないよう注意してください。

根をほぐすかほぐさないかの判断

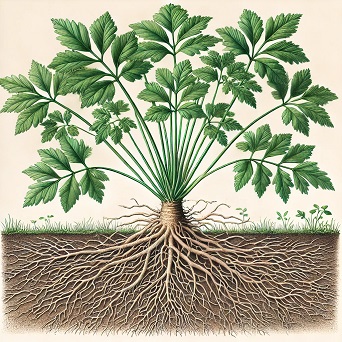

植物の根には大きく分けて「直根」と「ひげ根」があり、それぞれで植え替え時の対応が異なります。

直根性の植物

特徴

- 一本の太い根が中心で、植物を支える役割を果たします。

- 長く伸びる根の先にある根毛のおかげで土の表面近くが乾燥した場所でも地中深くから水分や栄養を吸収する能力が高いです。

- 細根が少ないため、水分保持や栄養保持は限定的です。

- 植え替えに弱く、根や土をほぐすと植物が大きなダメージを受けやすいです。

対応方法

- 根詰まりしていてもほぐさないようにします。

- 健康な状態の根でも、ほぐさないことが基本です。

- 庭植えの場合は、根の周りの土をできるだけ多く残し、土ごと掘り上げて移植します。

例

ルピナス、タンポポ、矢車菊、ケイトウなど

ひげ根性の植物

特徴

- 束状に広がる根(ひげ根)が土にしっかり絡み、植物を安定させます。

- 細根が多いため、細根の先にある根毛も多く、根毛によって土壌の比較的浅い部分の水分や栄養を効率よく吸収します。

- 細根が多いことで、保水力や保肥力が高まります。

- 植え替えに比較的強く、根を軽くほぐしても問題ありません。

対応方法

- 根がパンパンに詰まってしまった場合は、根をほぐしてから植え替えを行います。

- 手で軽く広げるか、下部をほぐして植え付けると細根が伸びやすくなります。

- 根詰まりがひどい場合は、根の一部に切り込みを入れても良いです。

- 健康な根が広がっている場合は、ほぐさずに植えることも可能です。

例

ゼラニウム、ビオラ、サルビア、マリーゴールドなど。

注意点

- 植え替えの頻度が低い植物:多肉植物やサボテンなどは、ひげ根性であっても根をほぐすと回復が遅れるため、根をほぐさずに移植する方が安心です。

- 判断が難しい場合:直根かひげ根か判断が難しい場合は、苗に付いているネームタグを確認しましょう。「移植を嫌う」と記載されている場合は直根性の可能性が高いため、土や根をほぐさないよう注意が必要です。

- 細根について:詳細は③水やり—植物が健やかに育つための水管理のコツ『細根とは?』をご覧ください。

ゼラニウムの植え替え

1. ゼラニウムの植え替えポイント2. 春:ゼラニウムのための用土配合

3. 秋:ゼラニウムのための用土配合

4. ゼラニウム用培養土を使う場合

北海道ではゼラニウムを鉢植えで育てている方も多く見られます。ここではゼラニウムの植え替えポイントをお話しますね。

ゼラニウムの植え替えポイント

適した時期

春(5月~6月頃)または秋(10月頃)が最適です。秋は室内に取り込むタイミング、春は屋外に出すタイミングと覚えておきましょう。春の植え替えは遅霜に注意が必要です。日中の気温が10℃以上安定してから屋外に移動しましょう。

毎年植え変えが基本

ゼラニウムは成長スピードが早いため、毎年の植え替えを習慣にすることで、根詰まりを防ぎ、植物が快適に育つ環境を維持できます。鉢のサイズを1~2号(直径で3~6cm)大きくするのが理想的です。素焼き鉢は通気性が良いですが乾燥しやすいため、冬場はプラスチック鉢も選択肢に入れましょう。

根の取り扱い

ゼラニウムは根を崩しても良い「ひげ根性」の植物です。植え替え時には底の根を1/3ほどカットして整えるほか、側面の固くなった部分に2~3ヶ所切り込みを入れてほぐしてください。

葉の切り戻し

植え替え直後のゼラニウムは、新しい土に馴染むまで根が水分を吸う力が弱まります。葉を1/3~1/2ほど切り戻しておくことで、必要とする水分量が減り、根が吸収する水分と葉が蒸散する水分のバランスを保ちやすくなります。さらに、植え替え後は直射日光を避け、明るい日陰で1~2週間管理すると根の回復がスムーズです。

水やり

鉢底から水があふれるくらいたっぷりと水を与え、土と根を密着させます。その後の1週間程度は控えめな水やりを心がけ、土が乾いてから適量を与えるようにしましょう。これは植え替え直後は根がまだ土に馴染んでおらず、水の吸収が弱いためです。

株の更新

ゼラニウムは3年ほどで株が劣化するため、以下の兆候が現れたら挿し木で株を更新すると良いです。挿し木では、健康な枝を5~10cmにカットし、下の葉を取り除いて清潔な土に挿します。明るい日陰で管理し、2~3週間で発根します。

- 花付きが悪くなる。

- 茎が木質化し、新しい葉が少なくなる。

- 株が全体的に疲れた印象になり、ボリュームが減る。

春:ゼラニウムのための用土配合

夏の生育に向けて、春の植え替えでは排水性と保水性のバランス、および栄養保持力を重視します。成長が活発になる時期に備え、根がしっかりと伸びつつ、夏場の乾燥にも対応できる用土を準備します。

配合例

- 赤玉土-小粒(5割):通気性を確保し、排水性を高めます。

- 腐葉土(3割):保水性と栄養保持力を補い、成長をサポートします。

- バーミキュライト(1割):保水性と保肥性を強化し、肥料成分を効率よく保持します。

- パーライト(1割):排水性と通気性を補完し、過湿を防ぎます。

- 石灰(0.1割~):ゼラニウムは酸性土壌を好まないため、土が酸性に偏らないように石灰を少量加えます。1リットルの用土に対して小さじ1杯(約5g)が目安ですが、必要に応じて増やします。

元肥

春の植え替えでは、成長期に向けて少し多めに肥料を施します。

- おすすめの元肥

緩効性肥料(N-P-K比率:14-14-14や10-10-10)を使用します。 - 施し方

- 用土全体の2割程度を目安に、全体に混ぜ込むか、根に直接触れないよう鉢底に敷きます。

花付きが特に悪い場合は、リン酸(P)が多めの肥料(例:10-30-10)を成長期に一時的に使うのも効果的ですが、基本はバランス型でOKです!

秋:ゼラニウムのための用土配合

秋に植え替えを行う場合、冬の間の室内管理を考慮した用土を選びます。暖房による乾燥や水やり頻度の低下に対応するため、保水性を重視した配合にすることがポイントです。室内に病害虫を持ち込まないよう、古い土は完全に取り除き、新しい清潔な土を使用してください。

配合例

- 赤玉土-小粒(5割):小粒を選ぶことで根に優しく、室内管理時の植木鉢内での通気性や排水性を確保します。また、粒が小さいため土全体が均一になりやすく、安定した植え付けが可能です。

- 腐葉土(3割):保水性と通気性のバランスを整え、土壌内の微生物活動を活性化します。これにより根の発育が促され、冬場の乾燥対策にも役立ちます。

- バーミキュライト(2割):保水性と保肥性に優れ、土壌中の水分と栄養分を均等に保持する役割を果たします。室内の乾燥した環境でも土壌が急激に乾きすぎるのを防ぎます。

- 石灰(0.1割):土壌が酸性に傾くのを防ぐために石灰を少量混ぜます。これにより、ゼラニウムが冬の間も快適に過ごせる環境を整えられます。1リットルの用土に対して小さじ1杯(約5g)が目安です。

元肥

室内管理中は成長が緩やかになるため、肥料分を控えめにするのがポイントです。

- おすすめの元肥

緩効性肥料(N-P-K比率:10-10-10や8-8-8)を少量混ぜ込みます。 - 施し方

用土全体の1割程度を目安に、全体に混ぜ込むか、根に直接触れないよう鉢底に薄く敷きます。 - 注意点

冬場は肥料の溶出が遅くなるため、与えすぎないようにしましょう。

冬場の室内管理のコツ

- 冬場の乾燥対策:暖房の風が直接当たらない窓際に置き、加湿器や水受け皿で湿度を保ちましょう。

- 越冬時の環境管理:冬は明るい窓際に置き、室温を5~15℃に保つとゼラニウムが休眠しつつ健康を維持できます。

ゼラニウム用培養土を使う場合

- 用土を手軽にしたい場合、市販のゼラニウム用培養土や花用培養土には元肥があらかじめ配合されているものもあります。追肥は成長期(夏)に液体肥料を週1回程度与えるか、元肥と同じものを追加しても良いです。

- 市販の培養土を使用する場合は、石灰が含まれていることがあるため、入れすぎにならないよう注意してください。

Q&A|植え替えに関するよくある質問

植え替えに関する「よくある質問と解決策」を以下にまとめました。

Q1. 植え替えが必要かどうかはどう判断すればいいですか?

A. 鉢底から根がはみ出ている、土の吸水性が悪くなる、葉が黄ばむなどのサインが植え替えの目安です。詳しくは[植え替えのサイン]をご覧ください。Q2. 植え替えの適切なタイミングはいつですか?

A. 植物の種類や地域の気候によって異なりますが、北海道では春(5月下旬~6月上旬)や秋(9月中旬~10月初旬)が一般的です。詳細は[植え替えのタイミング]をご参照ください。Q3. 植え替えの手順がよく分からないのですが?

A. 鉢から植物を取り出し、古い土を落としてから新しい土に植え付けます。詳しい手順は[植え替えの手順]をご確認ください。Q4. 根をほぐして良いかどうか分かりません。

A. 根の種類によって異なります。直根性の植物は基本的にほぐさず、ひげ根性の植物は軽くほぐして構いません。詳細は[根をほぐすかほぐさないかの判断]をご覧ください。Q5. ゼラニウムの植え替えについて具体的な方法を教えてください。

A. ゼラニウムは成長が早いため、毎年植え替えが必要です。適した時期やポイントについては[ゼラニウムの植え替え]をご参照ください。Q6. 植え替え時に注意すべきことは何ですか?

A. 気温や鉢のサイズ、根の扱い方に注意しましょう。また、植え替え後は日陰で管理し、水やりを控えめにすることが大切です。詳しくは[植え替えの注意点]をご覧ください。まとめ|植え替えで植物を健やかに育てる

植物を健康に育てるためには、適切な植え替えが欠かせません。この記事では、植え替えの必要性や準備、具体的な手順について解説しました。ここでは、植え替えの重要なポイントを振り返りながら、植物に最適な環境を整えるヒントを再確認してみましょう。

植え替えの必要性とタイミング

植物は成長に伴い根詰まりや土壌の劣化が起こります。適切なタイミングで植え替えることで、健康な成長環境を維持できます。

➡詳しくは植え替えの必要性と植え替えのタイミングをご覧ください。

植え替えの準備と手順

植え替えを成功させるには、適切な用土選びや鉢の準備、植え替え後のケアが重要です。特にゼラニウムの場合、根を優しくほぐし、新鮮な用土で根が伸びやすい環境を整えることがポイントです。

➡詳しくは植え替えの準備、植え替えの手順、およびゼラニウムの植え替えをご参照ください。

植え替えの注意点

植え替え時に根をほぐすかほぐさないかは、植物の種類や状態によって判断する必要があります。また、水やりや肥料の与え方にも注意を払い、ストレスを最小限にすることが大切です。

➡詳しくは植え替えの注意点と根をほぐすかほぐさないかの判断を参考にしてください。

疑問点はQ&Aで解決

植え替えに関する具体的な疑問については

➡Q&A|植え替えに関するよくある質問をご覧ください。

植え替えは植物が健康に育つための大切なケアの一つです。適切なタイミングで、丁寧に植え替えを行うことで、植物の美しさや元気を長く楽しむことができます!

これで「ガーデニングの基礎」カテゴリーの内容は完結です。基本をしっかり学んでいただいたことで、植物を健康に育てる土台が整いました。

次は、「日陰の庭の基礎」という新しいテーマに進みましょう!詳しくは『①日陰の種類とレベル—光環境を知ることが成功の第一歩』で解説しています。