ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、「土づくり」の基礎に焦点を当て、北海道の土壌特性に合わせた方法や、植物が健やかに育つための工夫を具体的にご紹介します。

ガーデニングの基礎では、初心者から中級者に必要な知識を網羅し、植物を健康に育てるための重要なポイントを解説しています。この記事では、「土づくり」の基礎に焦点を当て、北海道の土壌特性に合わせた方法や、植物が健やかに育つための工夫を具体的にご紹介します。良い土とは?

1. 栄養豊富で水はけが良い団粒構造2. 微生物が育む良い土

3. 適切なpHバランス

理想の土は、ふかふかの団粒構造、微生物の働き、植物に合ったpHバランスがポイントです!

栄養豊富で水はけが良い団粒構造

良い土には、植物が成長するために必要な栄養分がしっかり含まれており、栄養分が循環しやすい構造になっています。また、水はけが良く、適度な保水性があるため、植物の根が健康に育ちやすい土壌環境が整います。

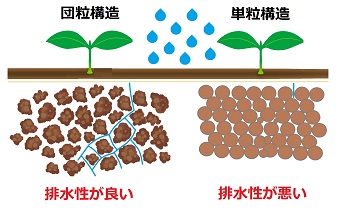

団粒構造とは、土壌中の大小の細かい粒子(粘土、砂、シルトなど)が集まって小さな塊(団粒)を形成した状態のことを指します。この構造は土の中に適度な隙間を作り、空気や水の流れを良くするため、植物の根が呼吸しやすくなります。

- 粘土:非常に細かい粒子で、水分を多く保持できる性質があり、保水性を高める役割を持ちますが、乾燥すると硬くなりやすい特徴もあります。

- 砂:粗い粒子で、保水性は低いものの、水はけが良く、通気性を高める役割を果たします。

- シルト(silt):砂や粘土よりも微細な粒子で構成され、触ると滑らかで粉っぽい感触が特徴です。また、水分を保持しやすい性質があり、土壌の保水性にも寄与します。

団粒構造が発達している土壌の特徴

- 水はけと保水性のバランスが良い:団粒の隙間が適度に空いているため、水が過剰に溜まらず、根が必要とする水分をしっかりと保ちます。

- 通気性が良い:土中に空気が行き渡りやすくなり、植物の根が健全に成長できる環境を提供します。

- 栄養分を保持しやすい:団粒の表面に有機物(落ち葉や動物の糞など)や微生物が付着し、土の中で栄養分が保持されやすく、植物が必要な栄養分を吸収しやすくなります。

- ふかふかで軽い手触り:空気を含んで軽く、ふかふかした感触が特徴で、植物の根が伸びやすく健やかに成長できる環境を整えます。

有機物とは、落ち葉や植物のくず、動物の糞(ふん)など、自然の中で分解される材料のことを指します。

微生物が育む良い土

土壌中には、私たちの目には見えない数多くの微生物が存在し、これらが土の健康を支えています。微生物は、有機物をゆっくりと分解して植物が吸収しやすい栄養分の形に変え、土壌中を動き回りながら栄養分を循環させています。

また、微生物の活動によって土の粒子が集まり、ふかふかとした団粒構造が生まれます。この構造により、土は通気性と保水性を備え、植物の根がしっかりと育つための理想的な環境が整います。微生物の働きで活性化された土壌は、植物にとっての豊かな基盤を作り出しています。

- 有機物の分解:微生物は有機物を分解し、植物が吸収しやすい栄養分を供給します。

- 栄養分の循環:土壌中を動き回りながら、栄養分を循環させ、根への供給をサポートします。

- 団粒構造の形成:微生物の活動で土の粒子が集まり、ふかふかな団粒構造が生まれ、通気性と保水性が向上します。

- 病原菌の抑制:一部の微生物は病原菌の増殖を抑え、植物の健康を守ります。

適切なpHバランス

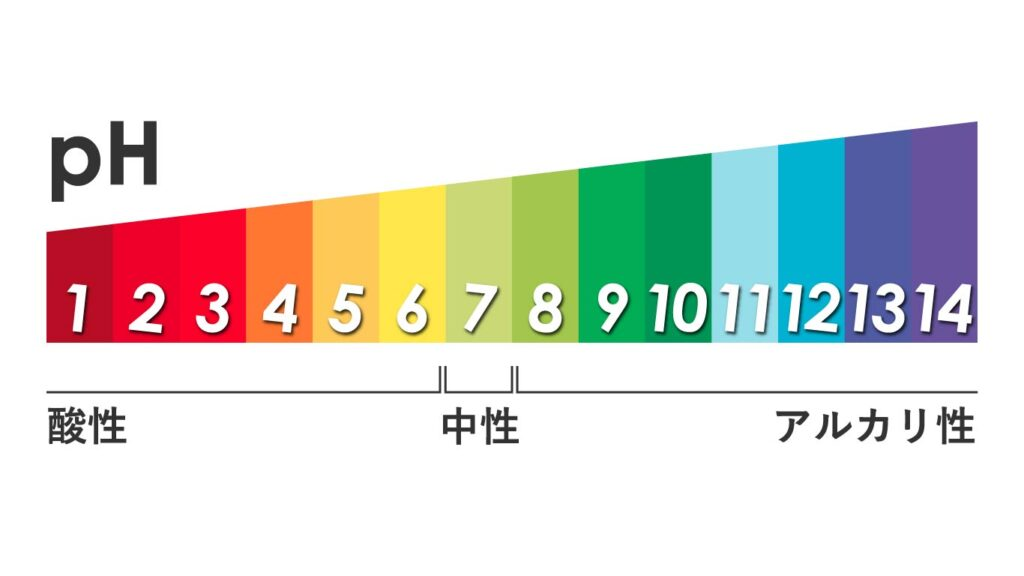

土壌の性質は大きく分けて酸性、中性、アルカリ性です。これを1~14までの数字で表したものがpH(ペーハー)です。

植物によって好みのpHが異なるため、適切なpHバランスを保つことで、植物が必要とする栄養分を効率よく吸収できる土壌環境を作ることができます。

PHの目安と植物の好む範囲

- pHの範囲

1に近いほど酸性が強く、7が中性、14に近いほどアルカリ性が強くなります。多くの植物はpH 6.0〜7.0の弱酸性から中性の土壌を好みます。この範囲内では、栄養素の吸収がスムーズになり、植物が元気に育ちやすい土壌環境が整います。 - 北海道のpHの傾向

北海道の土壌は、降水量が少ないため、雨水が土壌に浸透しにくく、酸性物質が土壌中に蓄積されやすいという特徴があります。また、冷涼な気候によって有機物の分解が遅く、酸性成分が土壌に長期間残ることがあります。

さらに、北海道では松林や針葉樹林が一般家庭の周辺にも多く見られ、これらの木々の落葉や針葉樹の分解によって酸性土壌が形成されやすいのも一因です。

pH6.0〜7.0(中性に近い範囲)であれば、多くの植物が問題なく育ちますが、必要に応じてpH調整を行うことで、植物に最適な環境を整えることができます。

pHの範囲と植物の生育環境

植物が生育できるpHの範囲は一般的にpH 4.0〜9.0(弱酸性〜弱アルカリ性)です。厳密な基準はありませんが、目安として以下のように分類されます。

強酸性:pH 1.0〜3.0

この範囲ではほとんどの植物が生育できず、栄養の吸収も大きく阻害されます。

弱酸性:pH 4.0〜5.5

一部の植物が生育可能ですが、pH 6.0〜7.0の中性に近い環境のほうが多くの植物に適しています。

中性:pH 6.0〜7.0

一般的に多くの植物がこの範囲で生育しやすく、栄養素の吸収もスムーズです。

弱アルカリ性:pH 7.5〜8.5

特定の植物にとって適していますが、pHを調整することでさらに生育環境を整えることができます。

強アルカリ性:pH 9.0〜14

強アルカリ性では多くの植物が生育できず、栄養の吸収が阻害されるため、注意が必要です。

悪い土とは?

1. 栄養分が不足している2. 硬くて水はけが悪い

3. pHが極端に偏っている

良い土の条件を理解することと同様に、悪い土の特徴を知ることも重要です。悪い土壌は植物の成長を妨げるため、早めに改善することが必要です。

栄養分が不足している

長期間にわたり肥料や有機物を補っていない土は、栄養分が不足していることが多いです。有機物が少ないと、微生物の活動も低下し、土壌の健康状態が悪化します。特に、砂質の土や痩せた土壌は、有機物が乏しいため、植物の成長をサポートする力が弱いです。また、土の色も薄いです。

- 有機物が少ない:土壌に含まれる有機物が不足しており、微生物が活動しにくい環境です。

- 微生物の活動が低下している:有機物が乏しいため、土壌内の微生物の働きが弱く、土の健康が保たれていません。

- 栄養分が不足している:必要な肥料が補充されておらず、植物が吸収できる栄養分が不足しています。

- 土の色が薄い:栄養分が欠けているため、土の色が淡く、活力が感じられない状態です。

硬くて水はけが悪い

土が固まっていて水がすぐに溜まるような状態では、根が十分に酸素を取り入れることができません。これは根腐れの原因や病害虫の発生原因となり、植物が健康に育たないことが多いです。

- 土が固まっている:土壌が硬く、根が十分に成長できない環境です。

- 水がすぐに溜まる:排水性が悪いため、水が土の表面に溜まりやすくなります。

- 空気が不足している:土中の空気が不足し、根が呼吸しにくい状態です。

- 病原菌やカビが繁殖しやすい:湿った環境が続くことで、病害虫やカビの発生リスクが高まります。

植物の根が過剰な水分や通気不足により腐ってしまう現象です。過剰な水分や通気不足により土壌中の酸素が不足すると、根が呼吸できず、病原菌やカビが繁殖しやすくなり、根がダメージを受けてしまいます。これにより、植物全体が水や栄養を吸収できなくなり、最終的には枯れてしまうことがあります。

酸素や呼吸については『②太陽と光合成—植物に必要な光の役割』、根腐れについては『③水やり—植物が健やかに育つための水管理のコツ』で詳しく解説しています。

pHが極端に偏っている

土壌のpHが極端に酸性やアルカリ性に偏ると、栄養素の吸収が阻害され、植物の健康や成長に悪影響を及ぼします。

強酸性土壌(pH 1.0〜3.0)

pHが非常に低い場合、アルミニウムやマンガンなどが溶け出し、植物の根に有害な影響を与えることがあります。また、pH 5.0以下の酸性土壌では、リン、カリウム、窒素などの必須栄養素の吸収効率が低下し、栄養不足になりやすくなります。

強アルカリ性土壌(pH 9.0〜14)

pHが高すぎると、鉄や亜鉛などの必須ミネラルが不溶化し、植物が栄養を吸収できなくなります。特に、pH 9.0以上の強アルカリ性土壌では、鉄の吸収障害が顕著になり、葉が黄色くなる(クロロシス)などの症状が現れることがあります。

土壌診断ガイド

1. 土壌改良チェックリスト2. pHテストキットを使用する

適切な土づくりを行うためには、まず現在の土の状態を把握することが重要です。以下の方法で土をチェックしましょう。

土壌改良チェックリスト

1. 水はけのチェック2. pHレベルのチェック

3. 土の柔らかさチェック

4. 色のチェック

5. 匂いのチェック

6. ミミズの有無のチェック

7. 保湿のチェック

水はけのチェック

- 植え付け場所の土に穴を掘って水を注ぎ、吸収速度を確認。

- 長時間水が溜まる→改良が必要→[北海道向け基本用土の配合:パーライト]へ

pHレベルのチェック

土の柔らかさチェック

- 指やスコップを使って、土の硬さや粒の粗さを確認。

- 硬すぎる土→改善が必要→[有機物の追加で土壌を改善]へ

色のチェック

- 土の色が濃いか確認。

- 色が薄い→改善が必要→[栄養分が不足している]へ

匂いのチェック

- 嫌な匂いがしないか確認。

- 異臭がする→改善が必要→[粘土質の土壌の問題]へ

ミミズの有無のチェック

- 土を掘ってミミズがいるかを確認。

- ミミズが少ない→改善が必要→[ミミズは健康な土のバロメーター]へ

保湿のチェック

- 土が乾きやすいか確認する。

- 乾燥しやすい→改善が必要→[北海道向け基本用土の配合:ココピート]へ

pHテストキットを使用する

土壌のpHを測定できるキットを使って、現在の状態を把握します。定期的にチェックすることで、土壌改良の必要性がわかります。北海道の土壌は基本的に酸性寄りですが、地域によって違いがあるため、pHを知っておくことは土づくりを行う上で役立ちます。ただし、ほとんどの植物はpH6.0〜7.0の範囲であれば育つため、厳密に調整する必要があるのは、特に酸性やアルカリ性を好む植物を育てる場合です。

【高儀 簡易土壌酸度計】シンプルな使い心地で、土壌のpHと水分を手軽にチェックできる酸度計。電池不要で、使いたい時にすぐ測れるのがポイント。初心者でも扱いやすく、家庭菜園や園芸にもぴったりです。

【Mcbazel 4in1多機能 土壌pH測定器】土壌のpH、水分、温度、照度を一度に測定できる多機能モデル。デジタル表示で見やすく、農業や園芸に幅広く対応。屋内外で使用可能なので、ガーデニング初心者からプロまでおすすめです。

基本用土の作り方

基本用土の配合を知って、植物が元気に育つ環境を整えましょう!

植物が健全に成長するためには、適切な用土の配合が重要です。一般的な基本用土の配合には赤玉土や腐葉土が使われ、通気性と保水性のバランスが整えられます。

北海道の冷涼な気候に合わせた配合は、[北海道向けの基本用土の配合]で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてください。赤玉土(7割)

水はけと通気性に優れ、根の成長を促進する基本用土。

腐葉土(2割)

落ち葉などが微生物によって分解されたもので、保水性を高め、土壌の構造を改善します。適量を土に混ぜることで、植物の成長をサポートします。

「赤玉土7割、腐葉土3割」の配合は、幅広い植物に対応できる標準的な組み合わせです。通気性と保水性のバランスが取れており、根の発育を促進します。

北海道向けの基本用土の配合

北海道の冷涼な気候や土壌特性に合わせて、基本用土(赤玉土・腐葉土)にココピート、パーライトをプラスする配合がおすすめです。北海道の気候に適応しやすく、保水性と排水性のバランスが整っています。

赤玉土(6割)

通気性と排水性に優れ、冷涼な気候でも土壌の構造が安定しやすいです。さらに、赤玉土は凍結しにくく、冬の間も土が固まりにくいので、春先の土壌管理がしやすく寒冷地の土壌管理に適しています。基本用土づくりには中粒がおすすめです。

中粒がおすすめの理由

- 排水性と保水性のバランスが良い:中粒の赤玉土は、粒子の大きさがちょうど良いため、適度な通気性と排水性を確保しつつ、土壌に適度な水分を保持します。これにより、根が窒息することなく、適度に湿った環境を提供できます。

- 構造の安定性が高い:中粒の赤玉土は、粒が細かすぎないため、使用中に崩れにくく、用土全体の構造を長期間安定させることができます。特に鉢植えでは、崩れた細かい土が排水孔を詰まらせるリスクを軽減します。

- 多くの植物に適応できるサイズ:中粒は汎用性が高く、花卉類から野菜、観葉植物まで、幅広い植物に適応します。大粒は水はけが良すぎて乾燥しやすく、小粒は水分を保持しすぎるため、適度なバランスを持つ中粒が多くの植物に適しています。

- 混ぜやすい:中粒のサイズは、他の素材(腐葉土、パーライトなど)と混ぜたときに均一になりやすく、用土全体のバランスを取りやすいです。

- 初心者にも扱いやすい:赤玉土の中粒は、水やりの頻度や土壌の乾き具合が目視で確認しやすいというメリットがあります。粒が細かすぎると乾きやすく、初心者には管理が難しいため、中粒が適しています。

【刀川平和農園 平和 赤玉土 中粒 14リットル】基本用土作りに最適な中粒です。優れた通気性と保水性を持ち、草花や野菜の成長をサポートします。硬質タイプのため、型崩れしにくく、長期間の使用にも安心です。家庭菜園にも適しています。

腐葉土(2割)

有機物を供給しながら、適度な保水性を確保します。ただし、冬の凍結リスクを考慮し、やや控えめに配合するのがおすすめです。また、腐葉土には「未熟腐葉土」と「完熟腐葉土」の2種類がありますが、初心者の方には、リスクが少なく安心して使える「完熟腐葉土」をおすすめします。

- 完熟腐葉土 は、発酵が十分に進み、有機酸やアンモニアなどの植物に有害な物質が分解された状態です。そのため、植物の根を傷めたり、土壌のpHを急激に変化させる心配がありません。

- 未熟腐葉土 は発酵が途中の段階で、土壌中でさらに分解が進むため、分解中に植物の根にストレスを与えるリスクがあります。これが初心者には管理が難しい要因となります。

乾燥した腐葉土は軽量で浮きやすいため、他の素材と混ぜる前に以下の手順で湿らせると扱いやすくなります。

- 腐葉土を広げられるトレイやバケツに入れます。

- 霧吹きやスプレーで全体に均等に水をかけ、軽く湿らせます。

- 手で触ってみて湿り気を感じる状態にしたら、他の用土と混ぜます。

【グリーンプラン 土壌改良材 木の葉100%腐葉土14L】この腐葉土は、木の葉を100%使用した腐葉土で、土壌の通気性や保水性を高める効果があります。植物の根の発育を促進し、広範囲にわたって土壌改良を行いたい場合におすすめです。

【南信州産 天然腐葉土 (18L×3袋)】この腐葉土は、長野県の山麓南部で採取された広葉樹の落ち葉を100%使用しています。完全無農薬で完熟した天然素材で、園芸や野菜作りに理想的です。また、放射能検査も行われており、安全性が確保されています。完熟腐葉土は、土に混ぜ込んだ後すぐに植物を植え付けられるため、手軽に使用できます。

ココピート(1割)

ココピートはココナッツの外側の繊維部分から作られています。軽く、保水性が高いため、北海道の乾燥しやすい夏には水持ちを良くする役割を果たします。ココピートはpHが安定しており、環境に優しい自然素材として土壌改良に適しています。粒状・パウダー状・ブロックタイプ・コイヤ(ココナッツの殻)チップ入りなどがあります。多く混ぜすぎると、水分を保持しすぎて重くなり、通気性が悪くなる可能性があるので1割程度で良いでしょう。

ココピートは乾燥した状態では水を弾きやすく、そのままでは十分に吸水しません。事前に水を含ませることで、用土に均一に混ぜやすくなります。以下の手順をお試しください。

- ココピートを広めの容器に入れます。

- たっぷりの水を注ぎ、全体が浸るようにします。

- 10~15分ほど吸水させて、ふっくらと柔らかくするのを待ちます。

- 必要に応じて軽く水を切り、湿った状態で用土に混ぜてください。

【園芸用土 ココヤシファイバー ココナッツピート】この商品は、100%天然のココナッツを使用した圧縮タイプのココピートです。優れた保水性と通気性を持ち、植物の根の成長を促進する効果があります。使いやすい形状で、様々な植物に適した土壌環境を提供します。

パーライト(1割)

軽量で、排水性と通気性を向上させ、春先の土壌の固まりを防ぎます。水はけが良いので湿気が多い時期にも根腐れを防ぐ効果があります。ただし、パーライトは混ぜすぎると乾燥しやすくなるため、1割程度に留めるのが適切です。

パーライトは軽量な素材で、風で飛びやすく水に浮く性質があります。そのため、使用前に吸水させることで、均一に混ぜやすくなります。以下の手順を試してみてください。

- パーライトを広めの容器に入れ、静かに水を注ぎます。

- 軽く混ぜながら空気を抜いて、しっかり水分を行き渡らせます。

- 5~10分ほど浸して水分を吸収させます。

- 適度に水を切り、湿った状態で用土に混ぜ合わせてください。

【瀬戸ヶ原花苑 パーライト 3L】このパーライトは軽量で扱いやすく、特に園芸初心者に最適です。多様な植物に対応できる万能タイプで、土壌の通気性を向上させ、根腐れを防ぐのに役立ちます。

「赤玉土6割、腐葉土2割、ココピート1割、パーライト1割」の配合は、北海道の気候に最適なバランスで、水はけ・保水・通気性を兼ね備えた配合です。ぜひ試してみましょう!

有機物の追加で土壌を改善

1. 堆肥の効果2. コンポストの効果

3. 腐葉土の効果

4. 配合と使い方

有機物を加えることで、ふかふかで植物が育ちやすい土壌が手に入ります!

有機物を土に混ぜると、土壌の団粒構造を促進し、通気性や排水性が向上します。また、保水性も高められるため、根の健康をサポートします。

堆肥の効果

堆肥には植物性と動物性があり、土壌改良には植物性堆肥が適しています。植物性堆肥は、枯れ葉や生ごみなどの有機物が微生物によって分解されてできたもので、土壌の保水性や通気性を向上させ、根が伸びやすい環境を作ります。また、分解過程で生まれる窒素やカリウムといった栄養成分も土壌に供給されるため、植物の成長に必要な肥料効果も期待できますが、主に土壌改良材としての役割が大きいです。

土壌改良に一般的に使われる植物性堆肥としては、樹皮を主原料とする「バーク堆肥」があります。

堆肥の種類:植物性と動物性があり、土壌改良には植物性堆肥が適しています。

植物性堆肥の主成分:枯れ葉や生ごみなどの有機物が微生物によって分解されて生成されます。

土壌への効果:

- 保水性と通気性の向上

- 根が伸びやすい環境を作る

栄養供給:分解過程で生まれる窒素やカリウムなどの栄養成分が土壌に供給され、肥料効果も期待できます。

主な土壌改良材:「バーク堆肥」など、樹皮を主原料とした植物性堆肥が一般的です。

【自然応用科学 バーク堆肥 40L】このバーク堆肥は、樹皮を発酵させて作られており、土壌の保水性と通気性を高める効果があります。土に混ぜることで、微生物の活動が活発になり、植物の根が伸びやすい環境を整えます。

一方、動物性堆肥は、家畜の糞など動物質成分を基にしており、「牛糞堆肥」や「鶏糞堆肥」などの種類があります。これらは植物の成長に必要な窒素やリン酸などを多く含み、栄養価が高いため、有機肥料としての役割が大きいです。

コンポストの効果

コンポストとは、家庭で出る生ごみや落ち葉などを微生物の力で分解し、堆肥化させるための装置や方法のことです。コンポストを使うことで、台所の生ごみを有効活用し、環境に優しい堆肥を作ることができます。生ごみを混ぜることで肥料としての効果も期待できます。

- コンポストとは:家庭で出る生ごみや落ち葉などを微生物の力で分解し、堆肥化させる装置や方法です。

- 主な目的:台所の生ごみを有効活用し、環境に優しい堆肥を作ることができます。

- 肥料効果:生ごみを混ぜることで、堆肥に栄養成分が加わり、肥料としての効果も期待できます。

腐葉土の効果

腐葉土は、落ち葉を主な原料とした植物性の有機物で、土壌の通気性や保水性を改善し、根が伸びやすい環境を作るために活用されます。酸素が少ない環境で微生物によってゆっくりと分解されるため、栄養供給の役割は二次的ですが、土壌の質を物理的に向上させる効果が期待されます。腐葉土を加えることで、土がふわっと軽くなり、根張りが良くなり、植物の健康な成長をサポートします。また、自然な形で土壌環境を整え、乾燥を防ぐ効果も期待できます。

腐葉土とは:落ち葉を主原料とした植物性の有機物で、主に土壌の改良に使用されます。

土壌への効果:

- 通気性と保水性の改善

- 土をふわっと軽くし、根が伸びやすい環境を作る

栄養供給の役割:酸素が少ない環境でゆっくり分解されるため、栄養供給は二次的な役割ですが、土壌の物理的な質を向上させます。

その他の効果:

- 土壌環境を自然に整える

- 乾燥を防ぎ、植物の健康な成長をサポートする

配合と使い方

植え付け前の準備

- 堆肥やコンポスト、腐葉土を土に均一に混ぜ込みます。

- 深さ20cm程度を目安に適量を追加すると効果的です。

配合バランスの調整

- 堆肥やコンポストを追加すると保水性が増すため、配合バランスを少し調整すると良いです。

赤玉土:5~6(もとの通気性と水はけを確保)

腐葉土:1~2(保水性を維持)

ココピート:0.5~1(保水性を控えめに調整)

パーライト:0.5~1(通気性を確保しつつ控えめに)

堆肥またはコンポスト:0.5~1(全体の栄養バランスを整える)

通気性重視:寒冷地での冬越しを考慮し、赤玉土やパーライトを増やす

保水性重視:夏に向け、腐葉土やココピートの割合を増やす

pH調整の基本

1. 石灰を使ったpH上昇2. 木炭を使ったpH上昇

3. ピートモスを使ったpH低下

4. pH調整の際の注意点

土壌のpH調整は、植物が健全に育つための環境を整える重要なステップです。ここでは、土壌改良を目的とした基本的なpH調整の方法を紹介します。

石灰を使ったpH上昇

石灰は、主成分が炭酸カルシウム(CaCO₃)で構成されており、土壌の酸性度を和らげてpHを上昇させる働きがあります。特に酸性が強い土壌を中性に近づけるのに有効です。種類には『有機石灰』『消石灰』『苦土石灰』『炭酸カルシウム石灰』があります。このうち、消石灰は速効性が高く、一般的によく使用されています。

石灰についてさらに詳しくは『⑤基本用土のカスタマイズー土を最適化して植物の成長を促す方法』で解説しています。

木炭を使ったpH上昇

木炭は、酸性土壌の中和や保水効果をもたらすため、昔から土壌改良に使われてきた自然素材です。ガーデニング専用の製品はもちろん、バーベキュー用の安価な木炭も利用できます。

木炭についてさらに詳しくは『⑤基本用土のカスタマイズー土を最適化して植物の成長を促す方法』で解説しています。

ピートモスを使ったpH低下

ピートモスを加えることで土壌の酸性度を高め、弱酸性を好む植物にとって理想的な環境を整えられます。pH無調整タイプとpH調整済みタイプがあり、酸性度を下げたい場合は無調整タイプを、保水性を重視する場合は調整済みタイプを使用します。

ピートモスについてさらに詳しくは『⑤基本用土のカスタマイズー土を最適化して植物の成長を促す方法』で解説しています。

pH調整の際の注意点

- ゆっくり調整する:一度に大量の調整剤を使用すると、土壌が急激に変化し植物にストレスがかかるため、少しずつ行うのが良いです。

- 定期的に測定する:調整後もpHを定期的にチェックし、必要に応じて再調整します。

北海道特有の悪い土の特徴と改善策

1. 春の土壌問題2. 秋の土壌問題

3. 粘土質の土壌の問題

4. 酸性土壌の問題

5. アルカリ性土壌の問題

6. 改善策

7. 環境に優しい土づくり

北海道では、寒冷地特有の環境条件によって土壌にさまざまな問題が発生します。ここでは、代表的な特徴とそれに対する対策を紹介します。

春の土壌問題

雪解け後の湿った土壌

- 雪解け水や冷たい雨によって土壌が湿りがちで、水はけが悪くなることがあります。

- この状態が続くと、根腐れや病害虫のリスクが高まります。

春先の急激な乾燥

- 雪解け水が土壌を湿らせますが、その後、気温が上がり始めると同時に、乾燥した風が地表の水分を急速に蒸発させます。

- その結果、表土が乾燥しがちになり、土壌の水分バランスが崩れやすくなります。

土壌の低温

- 雪が溶けたばかりの時期は、地中の温度が低く、根の成長が遅れる原因になります。

- 特に春の早い時期には、植物の新芽が地温の低さにより活着しにくくなることがあります。

凍結と解凍の繰り返し

- 夜間の冷え込みと日中の暖かさで、雪解け後も凍結と解凍が繰り返されることで、土壌が締まりやすくなります。

- この締まりが通気性を低下させたり、根の成長を妨げたりすることがあります。

秋の土壌問題

凍結と解凍の繰り返し

- 秋の冷え込みに伴い、昼夜で土壌の凍結と解凍が繰り返され、土が固まりやすくなります。

- これが原因で、通気性が悪化し、根に負担がかかりやすくなります。

土壌の冷え込み

- 気温が低くなるにつれて土壌自体が冷え込み、特に秋に植えたばかりの植物や根の浅い植物の成長が鈍化します。

- 土壌温度が低くなると微生物の活動も低下し、分解や養分供給が滞りがちになります。

雨による湿り気の増加

- 特に11月頃は雨が多くなり、土壌が湿りがちになることがあります。

- 水はけが悪いと、根腐れや病気の原因になることがあり、特に通気性の悪い土壌で影響が出やすいです。

有機物の蓄積による酸化

- 秋に土中に未分解の有機物が残ると、微生物による酸化のプロセスがゆっくりと進行し、春に酸性度が高まる原因になります。

- 落ち葉や枯れた植物が表層に積もり、それが冬までに土中に混ざり込むと、十分に分解されないまま冬を迎え、酸化が進んで春先に酸性度が高まることがあります。

粘土質の土壌の問題

北海道では特に粘土質の土壌が多く見られます。

通気性と排水性の低下

- 北海道の粘土質土壌は、通気性や排水性が悪くなりがちです。

- このため、根が十分に酸素を取り入れられず、成長が妨げられることがあります。

嫌な臭いの発生

- 適切な対策がされていないと、湿気がこもり、嫌な臭い(主に硫化水素の匂い、いわゆる「卵の腐ったような臭い」)が発生することがあります。

- 土壌が酸化しやすく、特に雨の多い時期には悪臭が目立つことがあります。植物の根にとっても良くない環境が生まれるため、改善が必要になります。

根の発育不良

- 通気性や排水性が悪いことで、植物の根が十分に張ることができません。

- 根詰まりや根腐れの原因になり、植物全体の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

水分の過剰保持

- 粘土質の土壌は水分を長く保持する性質があり、乾きにくいため、過湿の状態が続きやすくなります。

- 過湿により、微生物の活動が阻害され、土壌の健康が低下することがあります。

酸性土壌の問題

北海道の土壌は降水量と冷涼な気候、松林や針葉樹林の影響で、弱酸性になりやすい傾向があります。

栄養素の欠乏

- 酸性度が高くなると、カルシウムやマグネシウムといった栄養素が吸収されにくくなり、特定の植物に栄養不足が生じることがあります。

毒性物質の溶出

- 酸性土壌では、鉄やアルミニウムなどが過剰に溶け出し、植物にとって有害な影響を及ぼす場合があります。

微生物の活動低下

- 酸性度が高いと、土壌中の有益な微生物の活動が抑えられ、有機物の分解が滞るため、土壌の自然な肥沃化が妨げられます。

植物の根の発育阻害

- 酸性土壌は、根が広がりにくくなるため、水分や栄養素の効率的な吸収が妨げられ、植物全体の成長に悪影響が生じることがあります。

特定の病害リスクの増加

- 酸性土壌は、特定の病原菌にとって好環境となり、根腐れなどの病害リスクが高まる可能性があります。

アルカリ性土壌の問題

北海道の土壌は全体的に弱酸性に傾きやすいですが、地域ごとに弱酸性寄りまたは弱アルカリ性寄りなど、pHバランスには違いがあります。

微量栄養素の不足

- アルカリ性土壌では、鉄、亜鉛、銅などの微量栄養素が吸収されにくくなり、植物がこれらの栄養素不足に陥りやすくなります。

根の成長への悪影響

- アルカリ性の影響で、特に酸性を好む植物の根が伸びにくく、成長が妨げられることがあります。

有害物質の蓄積リスク

- アルカリ性が強くなるとナトリウムが蓄積しやすく、土壌が塩分過多になることで植物に有害な影響を及ぼすことがあります。

微生物の活動低下

- アルカリ性土壌では、酸性環境を好む微生物の活動が低下し、堆肥や有機物の分解が進みにくくなります。

植物の適応力低下

- アルカリ性土壌では、一部の植物が養分の吸収を効率的に行えなくなり、成長に影響が出ることがあります。特に酸性土壌を好む植物には適さない環境です。

改善策

1. 春の土壌問題の改善策2. 秋の土壌問題の改善策

3. 粘土質の土壌の問題の改善策

4. 酸性土壌の問題の改善策

5. アルカリ性土壌の問題の改善策

春の土壌問題の改善策

春は植物の目覚めの季節。春の適切な準備で根が伸びやすい環境を作り、夏の成長期を元気に乗り越え、秋までの元気な成長が期待できます!

排水性の改善

- 雪解け水や春の雨で土壌が湿りがちな場合、まず排水性を高めるために砂や軽石を混ぜ込みます。

- 特に水はけが悪い場所には、底に小さな穴を掘って排水路を作るなど、過剰な水分が滞らないように工夫します。

保水性の確保

- 土壌が乾燥しやすくなる時期には、腐葉土やココピートを加えて保水性を高めます。これにより、新芽や根が成長しやすい環境を整えられます。

土壌の温度を上げる工夫

- 早春の低温対策として、土壌の表面に黒いマルチシートを敷くか、寒冷地用の覆いを使うと、地温が上がりやすくなります。

- 根が張りやすい環境を作るため、地温が安定するまでは植え付けを控えるのも一つの方法です。

凍結と解凍の影響を軽減

- 土が締まりやすい場所には、堆肥やバークチップなどの有機物を混ぜると通気性が改善され、根が成長しやすくなります。

秋の土壌問題の改善策

秋の土壌管理は冷え込みや湿気に加えて、凍結リスクなども考慮する必要があり、繊細な作業が求められます。丁寧な管理と準備を整えることで、春が楽しみになります!

土壌の温度を保つ

- 冷え込みから土壌を守るために、落ち葉やわらをマルチング材として表面に敷き、保温・保湿を図ります。

- 特に10月いっぱいまでにマルチングを施すことで、寒さの影響を和らげ、根や微生物の活動を保てます。

排水対策

- 秋の降雨で土壌が湿りがちになるため、軽石や砂、パーライトを加えて水はけを改善します。

- 過湿による根腐れを防ぐために、必要に応じて排水用の溝を作るなど、雨が多い場所では水がたまらないよう工夫します。

有機物の適量追加

- 秋は凍結前に適量を意識して追加:堆肥や腐葉土を少量追加し、栄養補給と水分保持をサポートします。塊で残ると凍結しやすくなるので、少量を秋のうちにしっかりと土に混ぜ込むことで凍結のリスクを軽減します。

- 土壌を過度に触らない:秋の土壌は冷え込みや湿気が増すため、頻繁に混ぜると土壌の湿度が失われやすく、保水力が低下します。保水力が低下することで土壌が乾燥しやすくなり、凍結のリスクが高くなります。また、乾燥すると熱の保持が難しくなり、夜間の急激な冷え込みなどで凍結が進みやすくなります。過度に掘り返さず、表土を軽く整える程度に留め、土壌の構造と保湿力を保つようにします。

- 腐葉土の使用:腐葉土はある程度分解が進んでおり、微生物の活発な分解が不要なため、春までにゆっくりと分解が進みます。そのため、栄養補給と土壌改良に効果的で、秋に混ぜる場合は、分解の余地が少し残っている腐葉土が適しています。

- 完熟腐葉土の使用:完熟腐葉土は、分解がほぼ完了しているため、土壌の酸化リスクが低くなります。そのため、秋にはマルチング材として表層に使用するのが適しており、保温・保湿効果も得られます。

- 落ち葉を土中に混ぜるのはNG:未分解の落ち葉を秋に土中に混ぜると、冬の間に分解があまり進まず、春に土壌が酸性化しやすくなるため、春に植物を植え付ける予定がある場所には落ち葉を混ぜることは避けましょう。

夏に植え込み予定のある場所であれば、春のうちに分解が進むため、落ち葉を混ぜても大丈夫です。春の微生物活動が活発な時期に分解が進み、植え付け時には土壌が安定し、植物が育ちやすい環境が整います。

- 表層マルチングとしての落ち葉使用はOK:落ち葉は表層に敷くことで、保温や保湿効果を得られ、植物や土壌を冬の寒さから守れます。春になっても残っている場合は取り除くか、浅く耕すことで酸化を防ぎます。

粘土質の土壌の問題の改善策

粘土質の土壌も工夫次第で植物が育ちやすい環境に!通気性と排水性を改善して、根が元気に成長できる土づくりを目指しましょう。

砂質の土や軽石を混ぜる

- 砂質の土(川砂・赤玉土の粗粒・真砂土)や軽石、腐葉土を混ぜることで、通気性と排水性を改善します。目安として、粘土質の土1に対して砂質の土0.5〜1の割合で混ぜると効果的です。

高畝(たかうね)を作る

- 水はけが悪く湿気がこもりやすい場所では、畝を高く盛り上げることで通気性が向上します。

- 高畝を作ると、根が呼吸しやすくなり、作物が健やかに育ちます。

砂質の土の種類と特徴

1. 川砂の特徴2. 赤玉土(粗粒)の特徴

3. 真砂土(まさど)の特徴

4. 軽石(細粒)の特徴

川砂の特徴

粒が比較的大きく、通気性や水はけの改善に効果的です。庭土の改良や鉢植えの排水性向上に役立ち、特に粗めの川砂が効果的です。ただし、細かすぎると固まりやすく逆効果になることがあるため、粒の大きさに注意して選びましょう。

赤玉土(粗粒)の特徴

通気性が良く、適度な保水力も備えているため、根腐れ防止に役立ちます。鉢植えや花壇の土壌改良に最適ですが、重い土では長持ちしにくい点に注意が必要です。

真砂土(まさど)の特徴

砂質と粘土質の中間で、粘土質の土に混ぜると、過剰な保水力を和らげつつ、排水性と保水性のバランスをとることができます。庭の土壌改良やガーデニング全般に適しており、乾燥すると粉状になりやすい点に注意が必要です。表面に敷くと風で飛ばされやすいため、少し深めに混ぜ込み、乾燥しやすい場所では適度な水分管理を心がけると良いでしょう。

軽石(細粒)の特徴

軽石は「砂質」とは異なりますが、土壌改良材として砂質に似た通気性と水はけの改善効果を持ち、根腐れ予防にも有効です。鉢底石や土壌改良材として使われることが多いですが、軽すぎて鉢植えが風で倒れやすくなるため、使用量には注意が必要です。

酸性土壌の問題の改善策

酸性土壌を整えることで、植物が栄養を吸収しやすくなり、健やかな成長をサポートできます!pHを適正に保ち、根がしっかりと張れる環境を目指しましょう。

有機物による緩やかな酸性度の調整

- 腐葉土や堆肥を少量ずつ追加し、酸性度を徐々に緩和させます。有機物の追加は微生物の活動を促進し、土壌の自然なバランスも整えられます。

石灰の少量使用とモニタリング

- 酸性が特に強い場合には、消石灰を少量だけ加えてpHを調整しますが、追加はpH測定後に少しずつ行うことで、土壌の急な変化を防ぎます。

木灰や石灰の選び方

- 酸性土壌を改善する際には、速効性がある消石灰を使用すると効果的です。消石灰は土壌に素早く作用し、短期間でpHを調整するため、酸性を速やかに中和する必要がある場合に適しています。一方、木炭は土壌にゆっくり作用し、緩やかに酸性を改善するとともに、土壌環境を長期的に安定させる役割を果たします。それぞれの資材の特性を理解し、土壌の状況に応じて適量を使用することが重要です。

酸性雨や雪解けの影響軽減

- 酸性雨が多い地域では、表層に落ち葉を敷くマルチングや腐葉土で覆うなどして、酸性雨や雪解け水が直接土壌に浸透するのを防ぎます。

一部の植物は調整を控える

- アジサイやブルーベリーのように強めの弱酸性土壌を好む植物には、北海道の多くの地域で見られる自然な弱酸性土壌が適しています。そのため、pH調整は基本的に不要ですが、地域によって調整剤を控えめに、または多めに使うとさらに効果的です。

アルカリ性土壌の問題の改善策

北海道はアルカリ性土壌の地域はあまり多くありませんが、特定の地域や部分的にアルカリ性に傾くこともあります。その場合もpHを整えましょう!

ピートモスを使ってpHを低下させる

- ピートモスは酸性度が高いため、アルカリ性土壌に混ぜ込むことでpHを低下させ、土壌の酸性度を整える効果があります。少量ずつ土壌に混ぜることで、徐々にpHを調整できます。pHを低下させる材料としてごく一般的によく使われます。

硫黄粉を使った調整

- 硫黄粉もpHを下げる効果があり、アルカリ性土壌を酸性に近づけることができます。

- pHを下げる役割というより、酸化した後の土壌のpHを安定化させる「調整剤」として使用される場合が多いです。

- 即効性は少ないため、効果が出るまでに数週間〜数ヶ月かかります。

- 効果はあるものの、即効性が低く、扱いに慎重さが必要なため、家庭菜園や一般的なガーデニングではあまり広く使われていません。

有機物を追加して酸性度を補う

- 堆肥や腐葉土、米ぬかなどの有機物を追加することで、土壌の酸性度が緩やかに高まり、微生物の活動も活発になります。これにより、アルカリ性土壌の栄養バランスが整い、根が吸収しやすい状態になります。

pH測定とモニタリング

- 定期的にpHを測定し、改善の進捗を確認します。土壌のpHが植物に適した範囲に収まっているかチェックしながら、必要に応じて調整を続けます。

環境に優しい土づくり

ガーデニングで発生する落ち葉や枝、抜いた草などを堆肥として再利用することで、ゴミの減量に貢献し、環境に優しい土づくりが実現します。特に北海道では生ごみを燃えるごみとして出せない地域もあり、家庭での堆肥やコンポスト作りが一般的です。

また、北海道には自然を大切にする文化が根付いており、野菜クズや庭の落ち葉を活用することで、持続可能なガーデニングを楽しむことができます。北海道の環境や文化に合った堆肥作りを取り入れながら、環境に優しいガーデニングを実践するのも良いでしょう。

自家製コンポストの作り方は『④肥料の種類と役割—植物に必要な栄養と施肥の基本』で詳しく解説しています。

ミミズは健康な土のバロメーター

1. ミミズがもたらす効果2. ミミズが好む土の条件

3. ミミズが少ない場合の対策

ミミズが元気に暮らせる土は、植物にも理想的な環境です!

ミミズがもたらす効果

ミミズが土の中を移動することで、自然に土壌が耕され、団粒構造が形成されます。これにより、土が柔らかくなり、植物の根が伸びやすい環境が整います。また、ミミズは堆肥や落ち葉などの有機物を食べて分解し、植物が栄養を吸収しやすい形に変える役割も果たします。この過程で生成されるミミズの排泄物は、栄養豊富な土壌改良材となり、土の質を向上させます。

- 土壌の耕作:ミミズが土の中を移動することで、自然に土壌が耕され、団粒構造が形成されます。

- 土の柔らかさの向上:団粒構造により土が柔らかくなり、植物の根が伸びやすい環境が整います。

- 有機物の分解:ミミズは堆肥や落ち葉などの有機物を食べ、植物が栄養を吸収しやすい形に変えます。

- 栄養豊富な排泄物:ミミズの排泄物は栄養豊富な土壌改良材となり、土の質を向上させます。

ミミズが好む土の条件

- pH:ミミズは中性から弱酸性(pH6〜7.5)の土壌で最も活発に活動します。酸性が強すぎると生息しにくくなるため、pHを調整しましょう。

- 湿度:ミミズは適度な湿度を好みます。乾燥しすぎると活動が鈍り、過湿では酸欠になることがあるため、水はけが良く、水持ちも良い土壌を作りましょう。

- 土の硬さ:土が固まるとミミズが移動しにくくなるため、ふかふかで柔らかい土壌を保つようにします。

ミミズが少ない場合の対策

ミミズが快適に生息できる土壌環境を整えるには、水はけが良く、かつ水持ちの良い土の配合が重要です。さらに、有機物を含めることでミミズの餌となり、分解を通じて土壌に栄養を与えます。以下のような配合が適しています。

ミミズに適した土の配合

完熟腐葉土(40%)

「完熟腐葉土」は、水持ちが良く、適度な通気性を備え、ミミズが食べる有機物としても最適です。未熟な「腐葉土」は分解が進行中で酸性が強く、熱を発生させることもあるため、ミミズや植物に負担がかかる可能性があります。ミミズが住みやすく土壌環境を豊かにするため、「完熟腐葉土」を選びましょう。

【南信州産 天然腐葉土 (18L×3袋)】この腐葉土は、長野県南部の山麓で採取された広葉樹の落ち葉を100%使用しています。完全無農薬で自然のまま完熟しています。放射能検査もクリア済み。安全性が確保されているため、ミミズが住みやすい天然素材です。

赤玉土(小粒 25%)

赤玉土は適度な保水力を持ち、ミミズの生育に必要な水分を保ちつつ、過剰な湿気を防ぎます。小粒にすることで、ミミズが通りやすい土壌構造を作り、健康な土壌環境をサポートします。

【刀川平和農園 平和 赤玉土 小粒 14リットル】この赤玉土は小粒サイズで、ミミズが活動しやすい土壌環境を作るのに適しています。

ココピート(20%)

ココピートは保水性に優れ、適度な湿った環境を維持するため、ミミズの土づくりに適した環境に貢献します。環境に優しい素材ですが、多く混ぜすぎると通気性が悪くなるため、使用量には注意が必要です。

【園芸用土 ココヤシファイバー ココナッツピート】このココナッツピートは優れた保水性を持ち、土壌の水分を適度に保つため、ミミズが快適に過ごせる環境を作ります。通気性にも優れており、土壌中に空気が行き渡りやすく、ミミズの活動が活発になる理想的な条件を整えます。また、100%有機素材で自然に優しいため、ミミズが安心して生息できる環境作りに最適です。

バーミキュライト(10%)

バーミキュライトは、鉱物の一種で「ひる石(膨張ひる石)」を高温で加熱処理したものからできています。軽量でスポンジのような多孔質の構造により、通気性と保水性を両立します。他の有機物や土に少量混ぜることで、ミミズが過ごしやすい環境づくりをサポートします。ただし、混ぜすぎると保水性が強くなりすぎて過湿状態になり、通気性が損なわれ、ミミズや植物の根が酸欠になるリスクがあるため、適量を守って使用しましょう。

【刀川平和農園 平和 バーミキュライト 10リットル】このバーミキュライトは、土壌の保水性と通気性を整え、ミミズが快適に活動できる環境を作ります。軽量で扱いやすく、他の有機物や土との相性も良いため、ミミズのための土壌環境をより安定させるサポート材としておすすめです。

堆肥(5%)

ミミズには、落ち葉や樹皮など植物素材から作られた 植物性堆肥 が適しています。これらの有機物や微生物はミミズの餌となり、ミミズが食べやすく、土壌の団粒構造の形成をサポートします。堆肥の詳細は[堆肥の効果]で解説しています。【テルオさんのみみず堆肥 みずとみどりとずっと (2.2kg)】この堆肥は、ミミズが有機物を分解することで生み出した栄養豊富な「ミミズ堆肥(キャスト)」です。「ミミズが作った堆肥がミミズにとって良い土壌環境を再び作り出す」という理想的な循環を生み出すサポート材としておすすめです。

市販の培養土を使う際のポイント

1. 市販の培養土のメリットとデメリット2. 市販の培養土の選び方と使い方

市販の培養土は手軽に入手でき、初心者から上級者まで使える便利な資材ですが、実際には初心者にとって使いにくいこともあります。選び方と使い方のポイントを解説します。

市販の培養土のメリットとデメリット

メリット

- 手軽に入手できる:市販の培養土は園芸店やホームセンターで簡単に購入でき、初心者にもアクセスしやすいです。

- 配合済みで便利:様々な植物の育成に必要な成分があらかじめ配合されており、特別な知識がなくても使えるのが魅力です。

- 一貫した品質:工場で製造されているため、比較的一貫した品質が保たれ、予測可能な結果が得られます。

- 種類が豊富:植物の種類や育成方法に応じた培養土が豊富に揃っており、育てたい植物に適した土を選びやすいです。

デメリット

- 初心者には使いにくい場合がある:市販の培養土は、そのままだと初心者には扱いにくいことがあり、水はけや通気性の調整が必要になる場合があります。赤玉土や腐葉土を混ぜると使いやすくなります。

- 価格が高め:自家製の土と比較すると、コストが高くなることがあります。

- 特定の植物には不向き:一般的な配合のため、特定の植物には最適でない場合があり、特異な土壌条件を必要とする植物には注意が必要です。

- 保存に注意が必要:開封後は湿気や虫の影響を受けやすく、適切に保管しないと品質が劣化します。

市販の培養土の選び方と使い方

- 用途に合わせた選択:観葉植物や多肉植物など、育てる植物に合わせた培養土を選びましょう。パッケージに記載された通気性、保水性、pH値を確認すると良いです。

- 成分の確認:育てる植物に適した栄養素や添加物が含まれているかをチェックします。特にアジサイやブルーベリーなど酸性を好む植物には、石灰の含有量に注意しましょう。

- 赤玉土や腐葉土の追加:赤玉土を加えると排水性と通気性が向上しますが、重すぎないように、全体の2〜3割が目安です。腐葉土を1〜2割追加することで保水性が高まり、有機物が増え、植物の成長をサポートします。

- 地域に合った製品:北海道では冷涼な気候や雪解け水の影響があるため、排水性と保水性のバランスが取れた培養土が適しています。

市販の培養土は手軽で便利な反面、調整が必要な場合もあり、初心者には使いづらい側面もあります。市販の培養土でうまくいかないと感じた場合は、[北海道向けの基本用土の配合]をぜひ、試してみてください!

Q&A|北海道の土づくり

土づくりに関する「よくある質問と解決策」を以下にまとめました。

Q1: 初心者でも簡単に土づくりができますか?

A. はい、初心者でも基本的なポイントを押さえれば簡単に土づくりができます。まずは市販の培養土を使い、腐葉土や赤玉土を少し加えてみると手軽に良い土が作れます。また、pH調整や水はけの確認も忘れずに行うと、植物が元気に育ちやすい環境が整います。👉詳細は[市販の培養土を使う際のポイント]で解説しています。

Q2: 北海道の冬に備えて、特別な土壌対策が必要ですか?

A. 北海道の冬には、土壌が凍結して植物に影響を与えるため、秋のうちにマルチングや排水性の改善を行うと良いでしょう。軽石やパーライト、赤玉土を混ぜて水はけを良くし、土の表面には堆肥や藁を敷くと土が保温されます。これにより、春先に植物が再び元気に成長しやすくなります。👉対策については[北海道特有の悪い土の特徴と改善策:秋]を参考にしてください。

Q3: 土壌のpHを測る方法を教えてください。

A. 市販のpHテストキットを使うと簡単に土壌のpHを測定できます。土を少し取って水と混ぜ、キットに含まれている試薬で測定するだけです。一般的には、pH6〜7程度が多くの植物に適していますが、ブルーベリーなど酸性を好む植物には、もう少し酸性寄りの土が向いています。👉市販のpHテストキットについては[pHテストキットを使用する]で紹介しています。

Q4: 土が固くなりやすいのですが、どうすれば改善できますか?

A. 土が固くなる原因には、有機物の不足が考えられます。堆肥や腐葉土を追加することで、ふかふかの状態が保たれ、植物の根が伸びやすくなります。また、定期的に耕すことも土が固まりにくくする方法です。👉詳しくは[有機物の追加で土壌を改善]で解説しています。

Q5: 土づくりで堆肥やコンポストの作成が推奨されているのはなぜですか?

A. 堆肥やコンポストは、土壌に有機物を供給し、微生物の活動を活発にしてくれるため、植物が育ちやすい環境を作り出します。また、落ち葉や生ごみを再利用できるため、ゴミの減量にも貢献でき、環境に優しい土づくりが可能です。👉詳細については[環境に優しい土づくり]を参考にしてください。

まとめ|土づくり

植物を健康に育てるためには、土づくりがとても大切です。この記事では、良い土の条件や土壌の改善方法、北海道特有の課題について解説しました。ここでは、土づくりの重要なポイントを振り返りながら、植物に最適な環境を整えるためのヒントを再確認してみましょう。

良い土と悪い土の特徴

植物を健康に育てるためには、適切な土づくりが欠かせません。良い土は、水はけ・保水力・通気性がバランスよく、栄養が豊富です。一方で、悪い土は排水不良や栄養不足が植物の成長を妨げます。

➡詳しくは良い土とは?と悪い土とは?をご覧ください。

土壌診断と改善策

土壌診断を行うことで、土の状態を把握し、必要な改善策を講じることができます。有機物の追加やpH調整を行い、植物が育ちやすい環境を整えましょう。

➡詳しくは土壌診断ガイドやpH調整の基本をご参照ください。

北海道特有の土壌の課題

北海道では低温や排水不良といった特有の土壌問題がありますが、有機物の追加や適切な排水対策で改善可能です。

➡詳しくは北海道特有の悪い土の特徴と改善策を参考にしてください。

市販の培養土を活用する場合

市販の培養土を使用する際は、植物に合った土を選び、必要に応じて改良を加えることが重要です。

➡詳しくは市販の培養土を使う際のポイントをご覧ください。

疑問点はQ&Aで解決

土づくりに関する具体的な疑問については

➡Q&A|北海道の土づくりを参考にしてください。

健康な土づくりから始めれば、四季を彩る庭作りがもっと充実します!北海道ならではの自然環境を味方にして、ガーデニングの楽しさを存分に味わいましょう。

次は、光と植物の関係について学びましょう!詳しくは『②植物と光合成—光の基本から育成ライトの選び方まで』で解説しています。